Le suivi de la biodiversité en France : un système en structuration

La revue Biodiversité ! poursuit son exploration des liens entre l’humain et l’ensemble du vivant. Après deux premiers volumes, ce troisième opus paraît autour d’un thème essentiel et urgent : l’avenir de l’Océan.

Disponible dès aujourd’hui en précommande, ce nouveau numéro propose un regard croisé entre scientifiques, explorateurs, anthropologues et artistes pour repenser notre rapport à l’Océan, non plus comme une ressource, mais comme un partenaire vivant et fragile.

·

Dans un monde marin en pleine mutation, où la montée des eaux, l’acidification, l’effondrement des espèces et les pollutions multiples menacent les équilibres planétaires, une chose devient claire : il ne suffit plus d’alerter. Il faut désormais imaginer. Imaginer de nouveaux récits, de nouvelles alliances, de nouvelles manières de coexister. Les voix réunies dans ces pages — scientifiques, artistes, explorateurs, mais aussi celles que nous avons choisies de prêter aux animaux marins eux-mêmes — convergent vers une même intuition :

· S O M M A I R E ·

Edito · Partie 1. L’océan pour la Nature – Entretien avec François Sarano, océaonographe – Qui sont les “mal aimés” de l’Océan ? – Réveiller l’empathie pour les océans : un enjeu pour l’avenir de la planète – Réduire les collisions avec les baleines : une urgence environnementale inspirée du ciel · Partie 2. L’océan comme culture – Entretien avec Frédérique Chlous – Rahui : quand une pratique ancestrale polynésienne protège l’océan – Requins et communautés locales : une alliance pour préserver les océans – Les Haenyeo de Jeju : gardiennes de la mer, héritières d’un monde durable · Partie 3. L’océan pour la société – Entretien avec Céline Liret, directrice scientifique et culturelle et conservatrice d’Océanopolis – Changement climatique et pêche : quelles perspectives pour la biodiversité marine ? – Comment rendre les initiatives côtières plus équitables et résilientes face aux défis climatiques – L’observation des cétacés en Méditerranée : une activité sous haute surveillance · Récit : “Le rêve de l’albatros”.

Consulter le dossier de presse

·

· C H E R C H E U S E S & C H E R C H E U R S ·

Tamatoa Bambridge, anthropologue et directeur de recherche au Criobe · Céline Liret, docteure en océanologie biologique, directrice scientifique à Océanopolis · François Sarano, docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau et cofondateur de l’association Longitude 181 · Frédérique Chlous, professeure d’anthropologie, directrice générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation, l’Enseignement au Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) · Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)

·

En présentant différentes publications de la Fondation, Biodiversité ! valorise le rôle clé de la recherche dans la construction d’un monde plus durable et présente des leviers et des recommandations, issus de différents résultats de la recherche française, susceptibles de favoriser ce changement si important pour enrayer le déclin de la biodiversité.

VOLUME 3

Et si nous repensions notre rapport à l’Océan ? Non plus comme à une ressource inépuisable à exploiter, mais comme à un partenaire vivant, précieux et vulnérable ? L’Océan n’est pas qu’un vaste réservoir de solutions pour le climat, la santé ou l’alimentation. Il est un monde en soi, aux équilibres complexes, une matrice du vivant dont dépendent nos vies. C’est à cette prise de conscience que Biodiversité ! souhaite contribuer. Acheter le volume

VOLUME 2

À travers divers contextes pour la biodiversité, utilisation durable, conservation de la biodiversité, protection et restauration, la revue montre la manière dont les valeurs de la nature, leur diversité, sont embarquées dans nos vies, ouvrant de nouvelles perspectives. Acheter le volume

VOLUME 1

Avec ce premier volume, découvrez les solutions fondées sur la nature proposées par la recherche pour atténuer le déclin de la biodiversité et le réchauffement climatique. Privilégier des aires marines protégées de façon stratégique ou étudier de près le microbiome des arbres sont autant de pistes scientifiques à lire dans cette nouvelle revue. Acheter le volume

En proposant une série d’articles, de portraits et de regards accessibles au plus grand nombre la Fondation saisit une nouvelle fois l’occasion de donner plus de place à la connaissance scientifique dans le débat public.

La théorie de l’évolution a fait ses premiers pas sur une île – et ce n’est pas un hasard. En 1835, lors de son voyage aux Galápagos, Charles Darwin observe des pinsons avec attention. Ce sont les différences dans la forme de leur bec d’une île à l’autre qui le mettront sur la piste des mécanismes évolutifs (lire la clé pour comprendre sur l’évolution darwinienne).

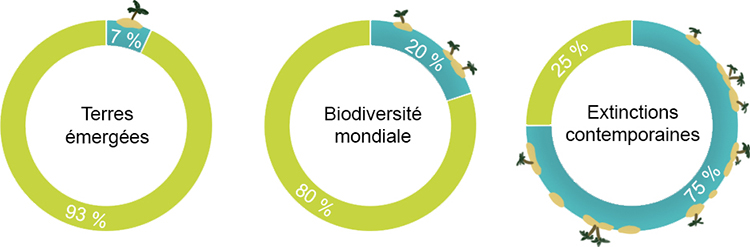

Les îles sont de véritables joyaux de biodiversité. Leur isolement géographique, combiné à des conditions écologiques particulières, favorise l’émergence d’espèces uniques, souvent endémiques. C’est pourquoi, bien qu’elles ne représentent que 7 % des terres émergées, les îles abritent près de 20 % de la biodiversité mondiale. Cette richesse est également d’une très grande vulnérabilité : les trois-quarts des extinctions contemporaines enregistrées ont eu lieu sur des îles.

Pourcentages clefs de comparaisons entre les îles (bleu) et les continents (vert). Détail des sources dans Fernández-Palacios et al. 2021.

Ce contraste entre biodiversité exceptionnelle et vulnérabilité extrême est précisément ce qu’explore le groupe FRB-Cesab Rivage, qui propose un cadre spécifique d’évaluation des milieux insulaires (Bellard et al. 2025). Mais avant d’y revenir en détail, prenons le temps de comprendre : Alors, comment ces îles si riches en vie peuvent-elles être si fragiles ?

L’extraordinaire biodiversité des îles s’explique par leur isolement, mais c’est précisément cette particularité qui rend leurs écosystèmes fragiles. On parle ainsi du « syndrome des îles ». De nombreuses espèces insulaires ont évolué dans des environnements dépourvus de certains prédateurs ou compétiteurs, ce qui les a conduites à perdre des défenses devenues inutiles (on peut penser au fameux dodo de l’île Maurice ou encore au cagou de Nouvelle-Calédonie, qui sont des oiseaux ayant perdu la capacité de voler).

Qui dit petits territoires dit également petites populations, ce qui limite fortement la diversité génétique et donc la capacité d’adaptation face aux perturbations. Enfin, un environnement isolé implique une mobilité réduite. En cas de menace, les individus ne peuvent pas fuir vers d’autres territoires plus accueillants.

Dodo de l’île Maurice (éteint) et cagou de Nouvelle-Calédonie (statut UICN en danger). © Violette Silve.

À cette vulnérabilité intrinsèque s’ajoutent des pressions extérieures qui s’intensifient :

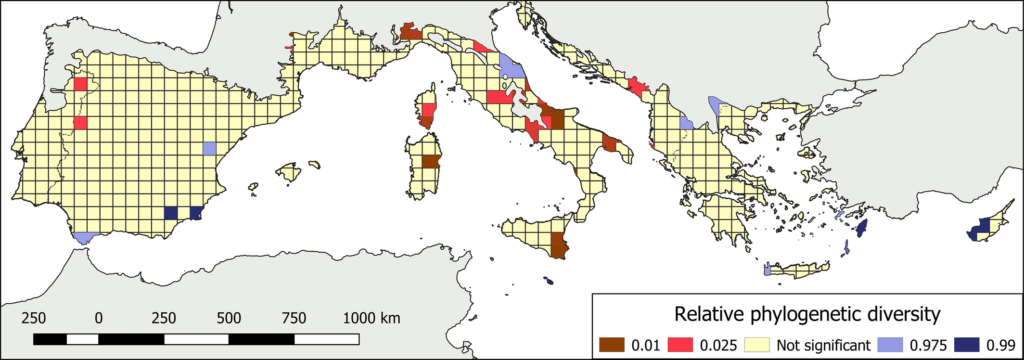

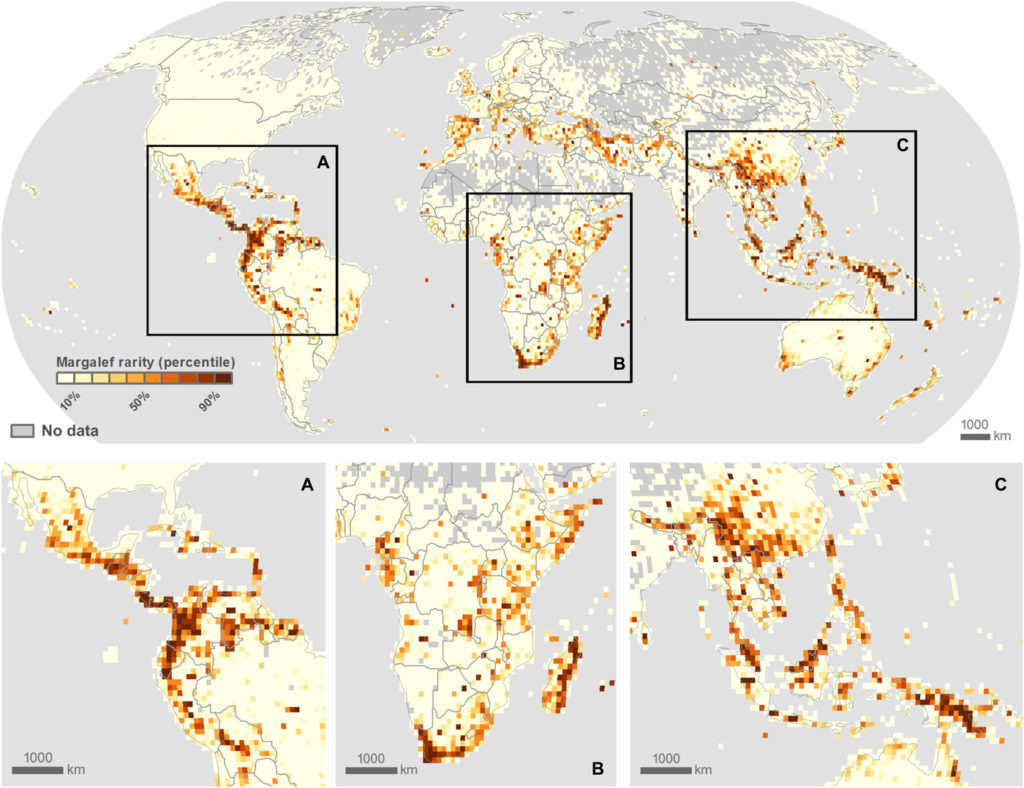

Les invasions biologiques : une menace mondiale pour les vertébrés terrestres

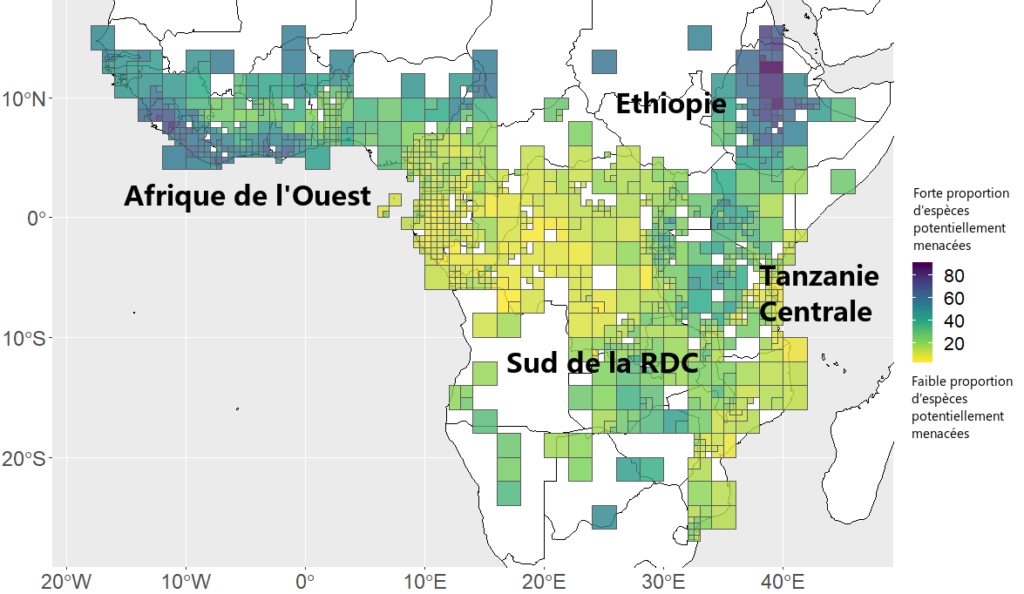

Dans une publication préliminaire à la création du groupe FRB-Cesab Rivage (Marino et al. 2024), des scientifiques ont croisé les données sur 1 600 espèces d’animaux terrestres (oiseaux, mammifères et reptiles) avec celles de 304 espèces exotiques envahissantes connues pour leur nuire. Ils estiment qu’au moins 38 % des terres émergées sont déjà concernées par ces invasions — un chiffre probablement sous-estimé, l’étude ne prenant en compte que 10 % des espèces envahissantes recensées dans le monde.

Mais être exposé ne signifie pas forcément être en danger. Pour mieux cerner la situation, les scientifiques ont aussi considéré la sensibilité des espèces natives à cette menace. Cette approche leur a permis de dresser des cartes mondiales de vulnérabilité aux invasions biologiques. Le constat est clair : les îles apparaissent comme les zones les plus fragiles, particulièrement pour les populations d’oiseaux qui y vivent. Les analyses semblent montrer des zones épargnées par les invasions biologiques, mais cela pourrait être dû aux manques de données et d’informations. Un angle mort dans la collecte de données, préoccupant pour la conservation de la biodiversité à l’échelle mondiale

Pourtant, même si la biodiversité des îles joue un rôle crucial, elle reste largement ignorée dans les évaluations globales, qui se concentrent surtout sur les continents et le climat. Par exemple, dans la Convention sur la diversité biologique (CDB), seule 1 cible sur 23 cite explicitement les îles comme priorité pour la conservation.

Dans ce contexte, il devient urgent de mieux évaluer la vulnérabilité des écosystèmes insulaires. C’est précisément l’objectif du groupe FRB-Cesab Rivage, qui propose dans son premier article un cadre d’évaluation inédit spécifiquement adapté à la biodiversité insulaire (Bellard et al. 2025).

Ce cadre évalue la vulnérabilité selon trois dimensions :

La vulnérabilité globale de la biodiversité peut ainsi être définie comme la somme de l’exposition et de la sensibilité, à laquelle on soustrait la capacité d’adaptation des espèces.

Contrairement à d’autres approches qui considèrent souvent une seule pression à la fois (le plus souvent le changement climatique, ou plus récemment les invasions biologiques avec l’article de Marino et al. 2024), le cadre proposé par Rivage intègre plusieurs pressions simultanément, en incluant leur intensité et leur ampleur, tout en tenant compte des caractéristiques propres aux espèces et de leur capacité d’adaptation. Cet outil vient ainsi compléter des indicateurs plus globaux, comme le pourcentage d’espèces menacées dans la liste rouge de l’UICN. L’objectif n’est pas de reproduire les mêmes résultats, mais de mettre en évidence les différences entre approches afin d’affiner l’analyse et de guider l’action là où l’urgence est la plus grande. Une comparaison détaillée entre l’indice de Rivage et les indicateurs existants est d’ailleurs présentée dans leur prochain article, accessible dès à présent en preprint (Marino et al. in review).

En proposant cet indice adapté aux spécificités des écosystèmes insulaires, les scientifiques du groupe Rivage appellent à agir pour mettre les îles au cœur des priorités.

En savoir plus sur le groupe FRB-Cesab Rivage :

Directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint scientifique de l’Institut Écologie et Environnement, Philippe Grandcolas s’interroge depuis plusieurs années sur ces tensions entre savoir et pouvoir, expertise et action. À l’occasion de la publication prochaine de son ouvrage La biodiversité, urgence planète – Notre monde vivant en danger expliqué à tous (éditions Tallandier, septembre 2025), il revient pour nous sur les blocages culturels, politiques et cognitifs qui freinent encore la transition écologique.

Dans cet entretien, le scientifique plaide pour un sursaut collectif : repenser nos représentations du vivant, renouveler les formes de médiation scientifique, et replacer la biodiversité au cœur de nos choix de société.

L’agriculture industrielle se caractérise par un recours accru aux pesticides. Ces derniers se retrouvent dans l’environnement et leurs impacts sur la biodiversité sont de plus en plus documentés. Mais où sont ces pesticides dans l’environnement ? Malheureusement, la disponibilité des données permettant de réaliser des analyses temporelles à grande échelle spatiale, nécessaire pour l’évaluation de l’impact de ces molécules sur la biodiversité et la santé humaine, reste insuffisante. Pour combler ce manque, des chercheurs de l’INRAE et de la FRB proposent un indice d’exposition inédit ainsi qu’une carte de répartition des pesticides les plus toxiques à l’échelle française entre 2013 et 2022.

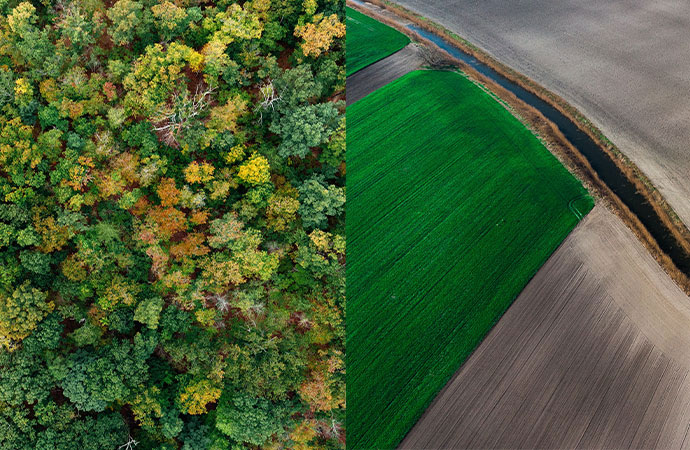

L’homogénéisation des paysages agricoles et forestiers, conséquence directe de décennies d’intensification, mine les services écosystémiques dont dépend notre bien-être. La note politique intitulé “La diversité des paysages améliore la santé humaine”, souligne qu’une plus grande diversité du paysage – entendez : une mosaïque de cultures, de forêts, de haies, de prairies – soutient une biodiversité florissante, qui elle-même favorise la santé mentale, limite les effets des canicules et améliore la qualité de l’air.

La note souligne notamment que des forêts diversifiées, par la variété de leurs espèces et la densité de leurs canopées, atténuent efficacement le stress thermique et filtrent les particules fines. En zone urbaine, elles peuvent réduire la température ressentie de près de 9°C. Autre enjeu de santé publique : même une modification mineure de l’usage des terres, comme l’épandage ou le rejet d’eaux usées, peut contribuer à la dissémination de gènes de résistance aux antibiotiques dans les rivières.

La note politique de Biodiversa+ recommande de restaurer la complexité des forêts européennes, d’intégrer des arbres autochtones dans les plans d’urbanisme, et de mieux encadrer les usages agricoles autour des cours d’eau.

Consulter le policy brief :

Second pilier mis en lumière par les chercheurs : la biodiversité dans les systèmes agricoles. La note “La biodiversité favorise des systèmes agricoles sains et profite à la santé humaine” rappelle que la diversité fonctionnelle – c’est-à-dire la diversité des rôles biologiques joués par les espèces dans un écosystème – est essentielle pour maintenir la santé des cultures, la fertilité des sols et la qualité nutritionnelle des aliments.

À travers les projets FunProd, NutriB2, VOODOO et SuppressSoil, les chercheurs démontrent que la santé des abeilles, par exemple, dépend d’une grande diversité florale, non seulement en quantité mais aussi en qualité nutritionnelle. Réduire cette diversité augmente les risques de transmission de pathogènes entre abeilles sauvages et domestiques. De même, la diversité microbienne des sols permet de réguler les maladies fongiques et les ravageurs, limitant ainsi la dépendance aux pesticides.

Les recommandations sont claires : encourager les pratiques comme la rotation des cultures, la réduction du travail du sol, l’usage du fumier, et inscrire la réduction des intrants chimiques dans la stratégie « De la ferme à la table » de l’UE. La note propose aussi d’intégrer les pollinisateurs sauvages aux législations sur les produits phytosanitaires, jusqu’ici centrées sur les abeilles domestiques.

Consulter le policy brief :

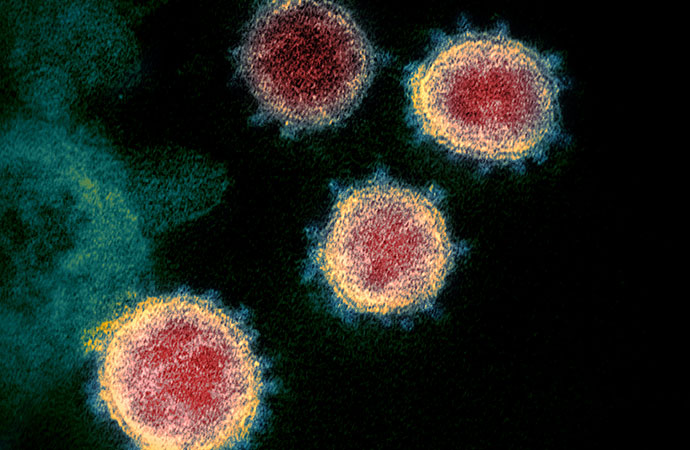

Troisième volet : la biodiversité comme barrière naturelle contre les épidémies. “La note La biodiversité réduit les risques pour la santé” s’attaque à l’un des enjeux sanitaires majeurs de notre siècle : l’émergence de maladies infectieuses, en particulier zoonotiques. Près de 75 % des nouvelles maladies humaines proviennent d’animaux, souvent sauvages. Leurs transmissions aux humains sont favorisées par la fragmentation des habitats, l’urbanisation, le commerce illégal de faune sauvage, mais aussi la perte de diversité microbienne.

Les données issues de six projets de recherche révèlent des dynamiques complexes. Dans certains cas, une grande diversité réduit la prévalence des agents pathogènes (effet de dilution). Dans d’autres, elle peut au contraire favoriser la transmission si certaines espèces vectrices sont surreprésentées. Une approche fine, locale et interdisciplinaire est donc cruciale.

La note politique de Biodiversa+ appelle à renforcer l’approche « Une seule santé » (One Health), qui lie santé humaine, animale et environnementale. Une surveillance renforcée des pathogènes dans la faune et l’environnement, une meilleure régulation des échanges de faune sauvage, et la restauration ciblée d’habitats clés sont autant d’actions proposées.

Consulter le policy brief :

À travers ces trois notes politiques, c’est une vision intégrée (nexus !) de la santé qui se dessine. Les enjeux ne sont pas seulement écologiques ou agricoles, ils sont sanitaires, sociaux, économiques. La biodiversité est un bien commun, un allié puissant contre les dérèglements de notre époque.

La stratégie biodiversité 2030 de l’UE, la nouvelle loi sur la restauration de la nature ou encore la réforme de la PAC sont autant de leviers. Encore faut-il que ces recommandations scientifiques trouvent une traduction politique à la hauteur de leur urgence.

Bonjour Nils. Tu as souhaité parler de la “participation transformative “. Pourquoi est-ce important ?

La participation transformative est une approche qui vise à impliquer activement les citoyens et les parties prenantes dans les processus de changement social et écologique, en allant au-delà de la simple consultation, pour permettre une réelle co-construction des solutions, et aller vers leur mise en œuvre.

Aujourd’hui, l’enjeu fondamental est de voir comment la production scientifique peut engendrer des impacts concrets. Cela traverse les discussions menées au sein de l’Ipbes ou à la FRB et à travers le sujet de “changement transformateur” : comment les connaissances peuvent-elles contribuer à améliorer la qualité de vie et à la durabilité des écosystèmes ? Pour cela, en tant que scientifiques, il est crucial de réfléchir à la manière d’adapter nos pratiques et nos relations avec les autres acteurs pour mieux intégrer la science, la société et la politique. Cela signifie préserver la rigueur scientifique tout en augmentant le potentiel transformateur des connaissances, pour qu’elles puissent véritablement influencer et enrichir les décisions collectives ! Et il ne s’agit pas seulement de produire et transmettre “mieux” des connaissances – approche classique antérieure -, mais de s’engager dans un travail collaboratif différent avec les acteurs non scientifiques, et de construire et suivre ainsi ensemble des chemins de changement. Notre hypothèse de base est que la modélisation participative va amorcer des transformations en réponse aux besoins des acteurs.

![]()

Peux-tu nous définir ce qu’est la “participation transformative”, ses grands principes ?

La participation transformative repose sur plusieurs principes fondamentaux visant à engager efficacement les acteurs :

Notre démarche s’appuie sur la création de dispositifs de participation, l’utilisation d’outils et méthodes accessibles, qui légitiment et mobilisent activement les acteurs. Au contraire de “l’acceptologie”, où les citoyens sont simplement invités à approuver des décisions déjà prises, nous défendons une approche où les acteurs s’impliquent, ensemble, dans la co-construction des solutions, la considération de futurs viables. L’élément clé n’est pas de produire un plan final, mais de créer un processus collectif qui aboutisse à une vision partagée et à des actions cohérentes.

![]()

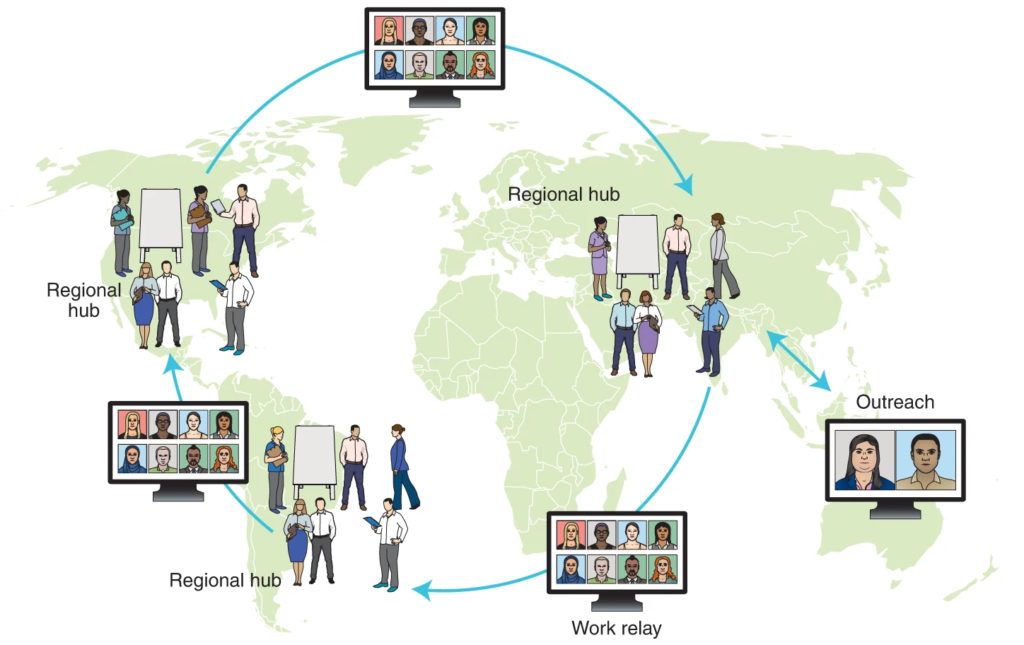

Concrètement, comment se met en place la recherche transformative ? Comment réussissez vous, dans ton équipe, à faire travailler ensemble une grande diversité d’acteurs ?

Tout d’abord nous ne travaillons que dans et sur des projets de recherche intervention portés à la demande d’acteurs “de terrain” : élus, administrations, associations. L’existence d’un besoin, d’une demande est fondamentale, même si elle n’est pas initialement partagée par tous et toutes localement. Cela peut choquer certains collègues par cette dépendance assumée, mais elle est cruciale pour la mobilisation et la pertinence des travaux.

Nous sommes un groupe très interdisciplinaire, incluant des spécialistes de la modélisation — écologues, économistes, sociologues, et autres experts — pour élaborer des protocoles qui facilitent la coopération entre acteurs divers.

La méthode est très cadrée, elle repose sur quatre piliers : c’est pour mieux assurer un processus de collaboration et un espace de co-construction !

As-tu des cas pratiques à nous fournir où vous avez mis en place cette méthode ?

Notre méthodologie a été appliquée avec succès dans divers contextes à travers le monde. Voici deux exemples dans lesquels il est possible de retrouver les piliers précédents :

![]()

En somme, les approches de “participation transformative” ont démontré leur efficacité dans divers contextes ?

Oui, ancrée dans la modélisation participative et l’inclusion active des acteurs, les expérimentations de “participation transformative” ouvrent la voie à des transformations réelles et durables, adaptant la recherche scientifique aux besoins concrets des sociétés et des écosystèmes. En revanche, nous cherchons encore les chemins d’une généralisation et d’un impact à l’aune des défis actuels.

Vous souhaitez approfondir ces concepts et les exemples cités ? Vous pouvez consulter le livre Transformative Participation for Socio-Ecological Sustainability, accessible librement en ligne.

Consulter le livre en ligne (ENG)

Hassenforder E., Ferrand N. (eds). Transformative Participation for Socio – Ecological Sustainability – Around the CoOPLAGE pathways. Editions Quae, 2024. 270 pages

La crise actuelle de la biodiversité soulève des enjeux écologiques, économiques et sociétaux majeurs. Aussi, des bases de données en écologie se multiplient pour évaluer les tendances de la biodiversité. Les résultats de ces évaluations influencent l’opinion publique et les décideurs. Or, bien qu’elle soit une condition nécessaire à la fiabilité des tendances estimées, la qualité de ces jeux de données fait rarement l’objet d’investigations poussées.

Les données sur les insectes n’échappent pas à ce constat. Les insectes assurent des services essentiels dans les écosystèmes (pollinisation, recyclage de la matière organique, source de nourriture pour de nombreuses espèces, contrôle des bioagresseurs …). Leur déclin est donc particulièrement préoccupant mais il est très difficile de mesurer précisément son ampleur et ses déterminants en raison de leur grande diversité taxonomique et d’un manque de données concernant certains groupes.

Ainsi, une évaluation minutieuse de la seule base de données mondiale sur les insectes, InsectChange, publiée dans Ecology en 2021, montre qu’il est crucial de mieux prendre en compte la question de la qualité des bases de données. InsectChange rassemble les données utilisées dans la méta-analyse de van Klink et al. publiée dans Science en 2020, qui montrait un déclin des insectes terrestres de 9 % par décade, et une augmentation des insectes d’eau douce de 11 % par décade. Cette méta-analyse ne mettait pas en évidence d’impact de l’agriculture sur le déclin des insectes. Elle argumentait au contraire que l’amélioration des pratiques agricoles était un facteur explicatif de l’augmentation des insectes d’eau douce. Cette méta-analyse, plutôt rassurante par rapport à d’autres résultats antérieurs, a fait néanmoins l’objet de plusieurs analyses critiques de la part de la communauté scientifique internationale, dont une publiée dans Science la même année. Les auteurs de l’article débattu ont publié une correction, mais celle-ci n’a considéré qu’à la marge les critiques énoncées, et la publication a continué à être fortement médiatisée. L’analyse complète de InsectChange, en révélant une accumulation d’erreurs et de biais dans les données, démontre que les tendances estimées et leurs déterminants ne sont pas fiables.

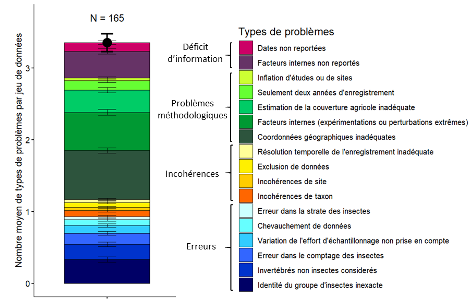

Cette analyse critique révèle plus de 500 erreurs et problèmes méthodologiques dans la constitution de cette base de données à partir de 165 jeux de données. Ces problèmes, parfois transmis depuis une autre base de données, relèvent de 17 types : chiffres mal reportés, biais d’échantillonnage, insectes comptés deux fois, unités de mesures non standardisées, etc. La méthode développée pour évaluer la base de données définit des critères spécifiques et regroupe les problèmes en quatre catégories : erreurs, incohérences, problèmes méthodologiques et déficit d’informations.

Illustration de la répartition et du nombre moyens des 17 types de problèmes rencontrés par jeu de données dans la base InsectChange, auquel s’ajoute le problème général de non-standardisation des données (non représenté sur le graphique). Ces types de problèmes appartiennent à quatre catégories : les erreurs, les incohérences, les problèmes méthodologiques et les déficits d’information.

Ainsi, l’analyse détaille quatre problèmes majeurs qui ont conduit à fausser l’analyse des tendances des insectes et celle de leurs déterminants.

Un problème majeur de la base de données réside dans le fait que les métriques (abondance, biomasse) sont disparates, les méthodes d’échantillonnage sont différentes et les unités de mesure ne sont pas standardisées. L’analyse montre que la transformation mathématique log(x+1) de ces données hétérogènes effectuée dans la méta-analyse de Science compromet la comparaison des pentes entre les séries temporelles et l’estimation des tendances globales des insectes. Elle ne permet pas, comme il était spécifié, de travailler sur des variations temporelles relatives et donc comparables entre jeux de données. Ce problème suffit ainsi à lui seul à invalider l’estimation faite des tendances des insectes dans le monde.

La base de données présente plusieurs d’erreurs et d’incohérences comme :

En plus de ces erreurs, un problème majeur a conduit à sous-estimer le déclin des insectes à partir de cette base de données. En effet, beaucoup de jeux de données comprennent des invertébrés qui ne sont pas des insectes, comme des moules envahissantes, des escargots, des vers et des crustacés. C’est le cas de près de la moitié des jeux de données d’eau douce concernant l’abondance des insectes (le nombre d’individus) et plus de trois quarts de ceux concernant leur biomasse (le poids cumulé des individus). Ce type d’erreur peut avoir des impacts importants sur l’évaluation des tendances : ainsi, un jeu de données d’un lac du Kazakhstan montre, en près d’un siècle, une augmentation exponentielle « d’insectes » … alors qu’il s’agit pour la plupart de coquillages envahissants, atteignant à la fin de la période considérée 95 % de la biomasse de l’assemblage total d’invertébrés pris en compte.

De plus, un examen minutieux des données sources a permis d’identifier les jeux de données pour lesquels il était en fait possible de séparer insectes et non insectes. Dans ces jeux de données, bien souvent la biomasse des seuls insectes diminuait, alors que celle des assemblages d’invertébrés présentés comme des insectes augmentait. Il a pu ainsi être démontré que la prise en compte de l’ensemble des invertébrés, et non des seuls insectes, conduisait à surestimer la tendance des « insectes » d’eau douce.

Une faille méthodologique réside dans le fait que plus de la moitié des publications sources étudiaient les dynamiques des insectes dans des contextes très spécifiques (mesures de restauration, création de nouveaux habitats, feu, sécheresse, traitements insecticides, etc.). Ces contextes étaient des perturbations extrêmes ou des facteurs étudiés comme pouvant influencer les dynamiques observées et testés au travers d’expériences contrôlées (avec manipulation du milieu) ou d’expériences naturelles (comparaison de sites naturellement perturbés avec d’autres restés intacts). Mais ces contextes spécifiques ne sont la plupart du temps pas reportés dans la base de données. Or ils créent des situations non représentatives de la diversité des conditions de vie des insectes dans le monde qui favorisent cinq fois plus fréquemment l’augmentation des insectes que leur diminution. L’utilisateur est laissé ignorant des biais dans les tendances, artificiellement causés par ces facteurs influents, et de la sous-estimation du déclin global des insectes qui en résulte.

Alors que les contextes spécifiques aux études sources – facteurs les plus directement influents sur la dynamique des insectes – ne sont souvent pas reportés dans la base de données, cette dernière extrait depuis des bases externes des données concernant les facteurs anthropogéniques susceptibles d’influencer localement les tendances observées. Plus précisément, les données d’évolution des insectes dans InsectChange sont appariées via les coordonnées géographiques des sites d’échantillonnage avec d’autres bases de données mondiales décrivant l’évolution de l’utilisation des terres (agriculture, urbanisation) et du climat. Or, une analyse détaillée montre que pour deux tiers des jeux de données, l’appariement des bases de données est compromis parce que la zone d’échantillonnage est plus grande que la zone définie comme échelle locale dans la base de données externe, ou n’est pas localisée au bon endroit dans InsectChange. Par ailleurs, la base de données qui code la couverture des terres du globe à partir d’une interprétation automatisée d’images satellites, peut confondre les cultures agricoles avec des prairies, des steppes, etc. Ainsi, une analyse exhaustive montre que les sites considérés sans culture agricole au niveau local sont bien non cultivés, tandis que les sites considérés comme cultivés ne le sont en général pas, ou moins que ce qui est reporté. Cette surestimation importante de la couverture des terres cultivées conduit les auteurs de la méta-analyse à écarter ainsi de façon erronée les pratiques agricoles comme cause possible du déclin des insectes. À cause d’une méthodologie doublement inappropriée, InsectChange ne permet donc pas d’identifier les déterminants des tendances des insectes.

Ce travail minutieux et complet d’évaluation montre l’insuffisante attention accordée à la qualité des données d’InsectChange et amène à réfléchir sur la nécessité d’une évaluation systémique des grosses bases de données construites pour estimer les tendances de la biodiversité. À ce titre, la méthodologie reproductible développée pour évaluer InsectChange peut contribuer à l’élaboration d’une méthode généralisable d’évaluation de la qualité des bases de données en écologie.

Ce travail d’ampleur met également en garde contre les risques d’une science toujours plus rapide. Il appelle les revues scientifiques à améliorer leur processus d’évaluation par les pairs et à garantir la prise en compte des commentaires post-publication, afin de préserver la qualité des connaissances scientifiques. Cela concerne tout particulièrement les revues de renom, intermédiaires privilégiés des journalistes.

Enfin, cette démarche inédite met en lumière le rôle fondamental de l’organisation de chercheurs à but non lucratif Peer Community In. En publiant, comme elle l’a fait pour cette réanalyse des données de InsectChange, des commentaires critiques sans restriction éditoriale, selon une démarche de science ouverte et un processus d’évaluation indépendant et transparent, cette organisation participe à préserver l’intégrité scientifique et la qualité du débat scientifique.

Cet article a d’ores et déjà fait l’objet de différentes communications et reprises dans la presse. Merci à Laurence Gaume, chercheuse en écologie au CNRS, et Marion Desquilbet, chercheuse en économie de l’environnement (INRAE) d’avoir pris le temps de revenir sur ce texte pour la FRB.

Bonjour Michela. Tu as souhaité nous parler de la pollution sonore et de ses effets sur la biodiversité. Mais qu’entends-tu par “pollution sonore” et pourquoi est-il important de l’étudier ?

La pollution sonore désigne les bruits indésirables ou nuisibles générés par les activités humaines, telles que la circulation routière, aérienne, les chantiers ou encore les activités industrielles. Elle se caractérise généralement par des niveaux sonores dépassant 55 décibels. L’intensité du bruit est souvent liée à l’imperméabilisation des sols, et les effets de cette pollution peuvent s’étendre jusqu’à 2 km autour des axes routiers. Pour mieux comprendre l’ampleur de ce phénomène, il est possible de représenter spatialement la distribution de ces sources de bruit à travers des cartes détaillant les niveaux sonores à l’échelle nationale. En France, cette cartographie révèle qu’il ne reste que quelques zones véritablement silencieuses, principalement situées dans les massifs montagneux des Alpes et des Pyrénées. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), en Europe, ces nuisances sonores toucheraient environ 125 millions de personnes, soit un Européen sur quatre, et constituerait un problème majeur de santé publique !

Le bruit n’a pas seulement des conséquences sur les humains ; il perturbe également la faune. Chez de nombreuses espèces animales, le son est crucial pour la détection des prédateurs, la communication ou la localisation des proies. Cependant, le bruit anthropique – généré par les activités humaines – tend à masquer les sons naturels, perturbant ainsi les comportements des animaux. De plus, ces bruits indiquent souvent la présence d’une source perturbante, ce qui pousse les animaux à fuir ces zones bruyantes. Bien que les impacts du bruit sur la faune sauvage soient activement étudiés par la communauté scientifique, ils restent souvent négligés lors de l’élaboration des politiques environnementales.

Dans le projet Acoucène, vous travaillez sur les effets de la pollution sonore sur les oiseaux, mais pourquoi s’intéresser aux oiseaux ?

Dans le cadre du projet FRB-Cesab Acoucène, nous nous intéressons au chant des oiseaux, car il joue un rôle central dans leur vie : il sert à rechercher des partenaires, à défendre leur territoire et à assurer la garde parentale. Les oiseaux dépendants donc fortement des sons, ils sont particulièrement sensibles à la pollution sonore. Cette dernière provoque chez eux un stress accru, perturbe leur communication, réduit leur taux de reproduction et leur survie. Sur le cours de plusieurs générations, la sélection naturelle dans des habitats bruyants peut même induire des modifications génétiques et des réponses adaptatives.

C’est pourquoi, étant des indicateurs clés de la biodiversité et très vulnérables au bruit, l’étude des oiseaux est cruciale, notamment pour la création d’une carte des réseaux de communication animale. Cartographier la présence de “barrières sonores” dans les habitats permettrait d’identifier et de localiser les zones riches en biodiversité, où la diversité sonore naturelle est préservée et peu affectée par les bruits anthropiques. Cette carte servirait à repérer la fragmentation acoustique dans le paysage ainsi que des zones jugées comme problématiques, c’est-à-dire des lieux où des mesures locales pourraient être mises en place pour limiter les nuisances de la pollution sonore.

D’accord, je comprends déjà mieux l’intérêt d’étudier l’impact de la pollution sonore sur les oiseaux ! Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur les études que vous avez menées depuis le début du projet ?

Tout d’abord, nous avons analysé des enregistrements des chants en France de 117 espèces d’oiseaux sous différents aspects : la fréquence, la complexité, le rythme et la durée des chants. Ces caractéristiques acoustiques permettent de comprendre la diversité ainsi que la spécificité du chant de chaque espèce. Nous avons également intégré des données provenant de plusieurs sources d’observation citoyennes et scientifiques. Par exemple, le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) nous offre des données sur l’abondance des espèces tandis que des atlas ornithologiques fournissent des informations sur leur présence ou absence en France. Enfin, nous avons utilisé la plateforme Xeno-Canto, un site collaboratif de partage d’enregistrements sonores d’animaux sauvages. Cela nous a permis de travailler sur une base impressionnante de 24 936 enregistrements : de quoi extraire où et quand les oiseaux chantent le plus souvent !

Ces données nous ont aidés à répondre à deux grands objectifs :

Ces résultats nous donnent non seulement une meilleure compréhension des impacts du bruit sur les oiseaux, mais aussi des pistes pour mieux protéger ces espèces face à un environnement de plus en plus bruyant en raison de l’expansion future des zones urbaines et de l’augmentation de la population humaine.

Comment ces résultats peuvent-ils être utilisés sur le terrain, par les acteurs dans les territoires ?

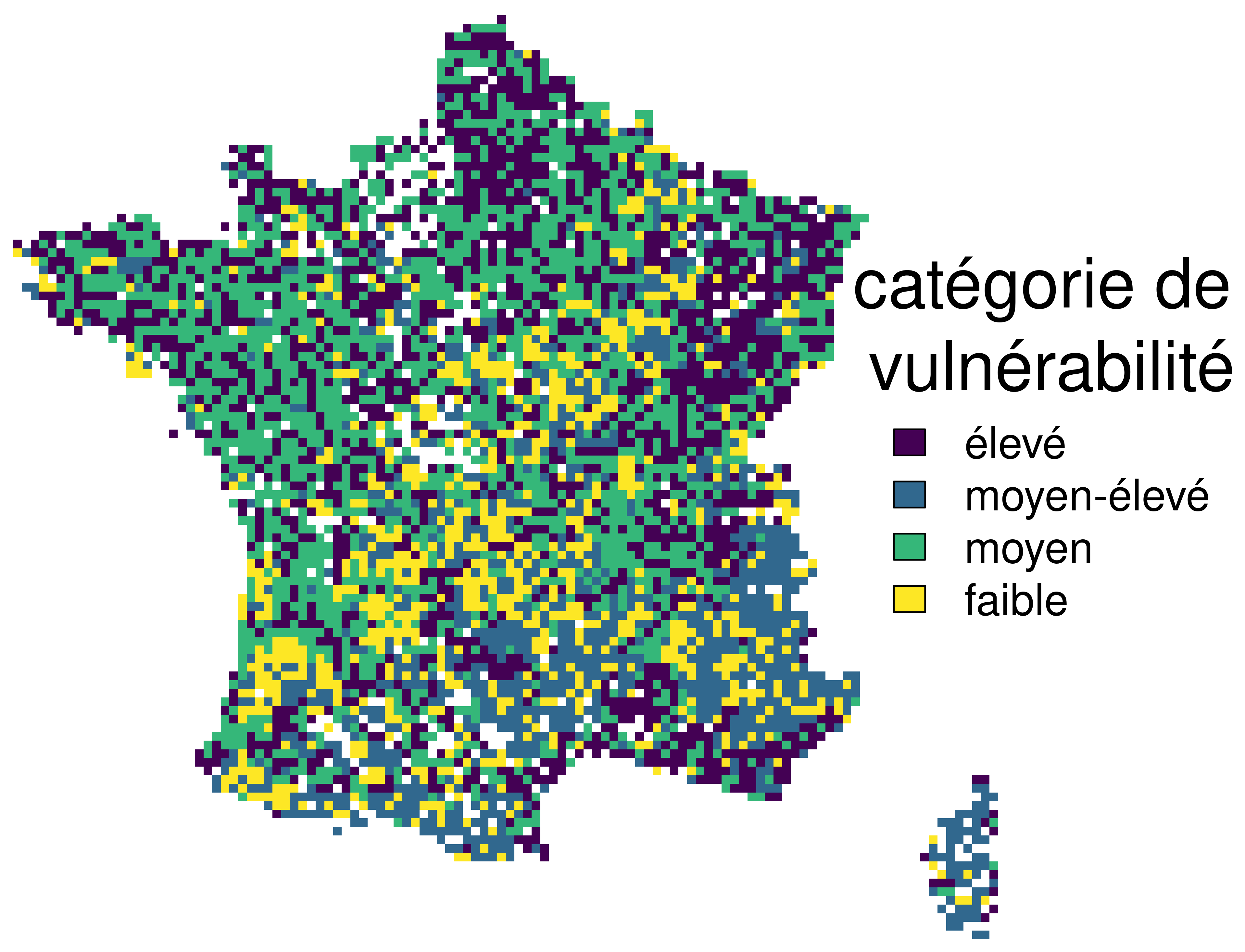

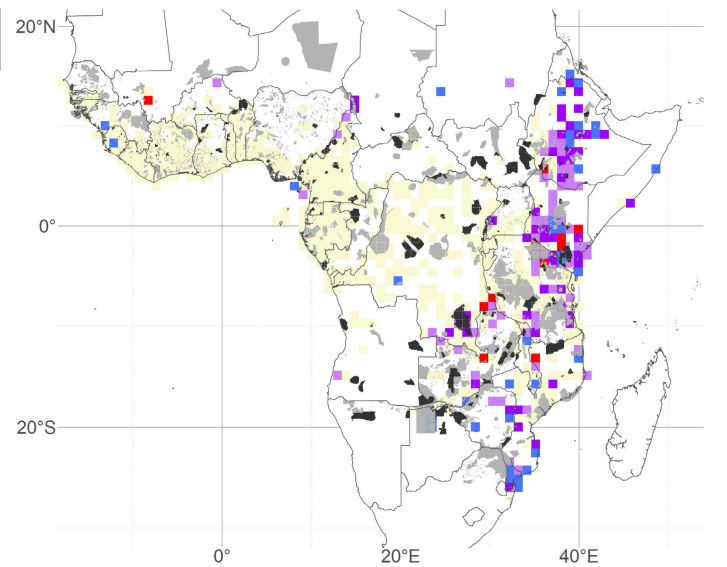

Nous avons réalisé une carte préliminaire montrant la vulnérabilité des oiseaux à la pollution sonore en France, en se basant sur le risque de masquage et le niveau de pollution sonore actuels. Cette carte permet d’identifier les zones présentant des vulnérabilités élevées au bruit, ainsi que les zones qui pourraient bénéficier de mesures de réduction.

Carte des risques posés par la pollution sonore sur le chant des oiseaux (cellules de 10 km2).

Les pixels en violet indiquent des zones avec un bruit élevé et un risque élevé pour les oiseaux, les pixels en bleu indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen mais une vulnérabilité élevée pour les oiseaux, les pixels en vert indiquent des zones avec un bruit élevé mais un risque faible pour les oiseaux, et les pixels en jaune indiquent des zones avec un niveau de bruit faible à moyen et un risque faible pour les oiseaux.

Tu parles de mesures de réduction du bruit, comment aller plus loin ?

Pour aller plus loin, il faudrait mener des enquêtes à plus petite échelle dans les zones identifiées comme particulièrement vulnérables. Ces études ciblées permettraient d’identifier et de localiser précisément les points noirs de bruits afin d’adopter des mesures efficaces pour en atténuer les effets.

Deux approches principales s’offriraient alors :

Ces actions, qu’il s’agisse de réduire le bruit à la source ou de rendre les habitats plus accessibles, constitueraient des solutions concrètes et applicables pour mieux protéger les communautés sauvages dans des environnements de plus en plus bruyants.

Plus d’informations sur le groupe :

En apprendre plus sur les impacts évolutifs des activités anthropiques :

La modélisation : un outil clé pour comprendre et préserver la biodiversité

La modélisation joue un rôle crucial en écologie, notamment pour la compréhension et la protection de la biodiversité. Parmi eux, les modèles de distribution d’espèces sont particulièrement utiles en conservation. Ils permettent de prédire les zones où les espèces sont susceptibles de se trouver, aidant ainsi scientifiques et conservateurs à identifier les habitats critiques et les régions riches en biodiversité. De plus, ces modèles éclairent les stratégies pour atténuer les effets du changement climatique, gérer les espèces envahissantes et améliorer la connectivité des habitats.

Un défi de taille : la complexité des habitats

Cependant, ces modèles sont particulièrement complexes à paramétrer dans des environnements fragmentés. La pression exercée par les activités humaines contribue à l’isolement des populations animales et à la perte de biodiversité. Par exemple, selon le rapport mondial de l’IPBES de 2019, 75 % des surfaces terrestres ont été modifiées par l’humain. En Europe, la moitié des terres se trouvent à moins de 1,5 km d’une route. Ces infrastructures créent des barrières physiques qui compliquent les déplacements des espèces, augmentent les risques d’extinction locale et diminuent la diversité génétique. Face à cette fragmentation, la connectivité des paysages est devenue une priorité dans les stratégies de conservation. Elle est d’ailleurs explicitement mentionnée dans cinq des cibles du cadre mondial Kunming-Montréal pour la biodiversité, qui soulignent l’importance d’améliorer les corridors écologiques.

Une solution innovante : intégrer des distances non-euclidiennes dans les modèles de distribution d’espèces

Traditionnellement, les modèles de déplacement dans les paysages fragmentés utilisent des distances dites “euclidiennes”, c’est-à-dire une ligne droite entre le point de départ et celui d’arrivée. Cependant cette simplification ne reflète pas toujours la réalité comme le résume Maëlis Kervellec, première auteure d’un article récent du groupe FRB-Cesab Discar : « Imaginez que vous deviez acheter des pâtisseries. Iriez-vous à la boulangerie juste en face de chez vous, mais de l’autre côté d’une rivière, ou alors à celle sur votre route vers votre travail ? ». De la même manière, les animaux privilégient souvent des itinéraires accessibles ou sûrs, plutôt que le chemin le plus court.

Pour répondre à cette problématique dans le cadre des modèles, les scientifiques du groupe Discar ont développé une approche novatrice en intégrant des distances dites “non-euclidiennes” dans les modèles de distribution d’espèces. Cette méthode repose sur la distance de “temps d’échange”, issue de la théorie des circuits, qui évalue les multiples chemins possibles entre deux points. Contrairement aux approches traditionnelles, cette méthodologie prend en compte les barrières et les corridors présents dans l’environnement, offrant une vision plus réaliste des déplacements des espèces dans des paysages fragmentés.

Applications concrètes : le cas de la loutre et du lynx

Pour illustrer leur méthode, les chercheurs ont appliqué ce modèle à deux espèces de carnivores en recolonisation en France : le lynx boréal dans le Jura et la loutre d’Europe dans le Massif central. Les résultats montrent que les autoroutes agissent comme des barrières pour le lynx, ralentissant son expansion, tandis que les rivières facilitent le déplacement de la loutre. Cette approche a permis de quantifier les effets des infrastructures humaines sur la recolonisation des espèces, ouvrant la voie à des stratégies de gestion plus adaptées.

Olivier Gimenez, chercheur principal du groupe Discar, a exploré un autre défi important des modèles de distribution d’espèces : l’autocorrélation spatiale. En écologie, ce phénomène se produit lorsque des données sont récoltées proches géographiquement et partagent une probabilité similaire de présence d’une espèce. Cela créé des dépendances qui peuvent biaiser les analyses si elles ne sont pas prises en compte. Dans les modèles de distribution d’espèces appliqués aux habitats aquatiques, comme les réseaux de rivières, l’autocorrélation spatiale est souvent modélisée à l’aide de distances euclidiennes ce qui ne reflète pas la réalité des rivières dont les parcours sont sinueux (coudes, méandres, etc.). En intégrant l’autocorrélation spatiale et en tenant compte des distances non-euclidiennes décrites précédemment, Olivier Gimenez a mis au point une approche plus réaliste. Testée sur la loutre d’Europe, cette méthode a montré que les résultats des modèles correspondaient beaucoup mieux aux observations de terrain.

Un outil au service des décisions de conservation

En publiant ces articles, le groupe Discar illustre comment la recherche académique peut avoir des applications directes dans les politiques de conservation. L’innovation de cette approche réside dans sa capacité à intégrer des incertitudes tout au long du processus d’analyse. Les cartes finales reflètent non seulement les meilleures estimations de connectivité, mais aussi le degré d’incertitude associé à ces estimations. Cela peut aider gestionnaires et décideurs à prendre des décisions plus éclairées en matière de conservation, en tenant compte à la fois des tendances observées et de leur niveau de confiance. À terme, cette méthode pourrait être appliquée à d’autres espèces et régions, renforçant ainsi les décisions de conservation.

À l’occasion de ce lancement, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a choisi de mettre en avant, en s’appuyant sur des articles scientifiques majeurs publiés ces dernières années, la chaîne de causalité qui relie ces différents domaines. Comment la disparition des chauves-souris aux États-Unis a-t-elle entraîné une augmentation de la mortalité infantile ? Pourquoi le gaspillage alimentaire, aujourd’hui troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis, a-t-il un impact environnemental majeur ? Comment la gestion de l’eau à l’échelle mondiale menace-t-elle à la fois la biodiversité aquatique et les écosystèmes terrestres ? Ou encore, pourquoi la menace que fait peser le changement climatique sur les coraux compromet-elle les services cruciaux qu’ils fournissent, notamment la sécurité alimentaire ?

Ces exemples illustrent comment les crises liées au changement climatique, à la biodiversité, à l’eau, à la santé et à l’alimentation sont indissociables. Chacune de ces dimensions est une pièce du puzzle qui façonne notre avenir. Il est devenu essentiel de comprendre que les perturbations dans l’une d’entre elles entraînent des répercussions immédiates sur les autres.

La disparition des chauves-souris au nord des États-Unis provoque des effets en chaîne sur l’agriculture, l’économie et la santé publique. Leur rôle crucial dans la régulation des insectes est irremplaçable : sans elles, les agriculteurs ont intensifié l’utilisation d’insecticides, bien moins efficaces. Résultat : une baisse de la qualité des récoltes, une perte de 28,9 % des revenus agricoles (26,9 milliards de dollars) et des conséquences délétères sur la santé infantile. Les dommages combinés pour l’agriculture et la santé s’élèvent à 39,4 milliards de dollars. Ce lien de causalité illustre l’interdépendance entre biodiversité et bien-être humain.

Article source :

Eyal G. Franck et al. (2024) The economic impacts of ecosystem disruptions: Costs from substituting biological pest control. Science

Le gaspillage alimentaire, qui comprend les pertes à différents stades de la chaîne d’approvisionnement — production, manutention post-récolte, transformation, et distribution — a des conséquences écologiques et sociales importantes. Réduire ce gaspillage de moitié permettrait de préserver 12 % des ressources mondiales en eau, diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 4 %, et nourrir jusqu’à 1,9 milliard de personnes supplémentaires. Ces chiffres illustrent le lien de causalité entre nos habitudes de consommation, les pertes alimentaires et l’épuisement des ressources planétaires.

Article source :

Kummu et al. (2012) Lost food, wasted resources: Global food supply chain losses and their impacts on freshwater, cropland, and fertiliser use. Science of the Total Environment

DOI: 10.1016/j.scitotenv.2012.08.092

L’eau douce, la biodiversité, la santé humaine, le changement climatique et la sécurité alimentaire forment un réseau de relations interdépendantes. La surexploitation de l’eau pour l’agriculture entraîne une dégradation des écosystèmes aquatiques, accentuée par la pollution chimique et l’introduction d’espèces invasives. Ces pratiques contribuent au changement climatique, qui, à son tour, exacerbe la perte de biodiversité et fragilise la sécurité alimentaire. En retour, cette fragilité accroît les risques pour la santé humaine, soulignant un cercle vicieux où chaque perturbation alimente les déséquilibres globaux.

Article source :

Carpenter et al. (2011) State of the World’s Freshwater Ecosystems: Physical, Chemical, and Biological Changes. Annual Review of Environment and Resources

DOI : 10.1146/annurev-environ-021810-094524

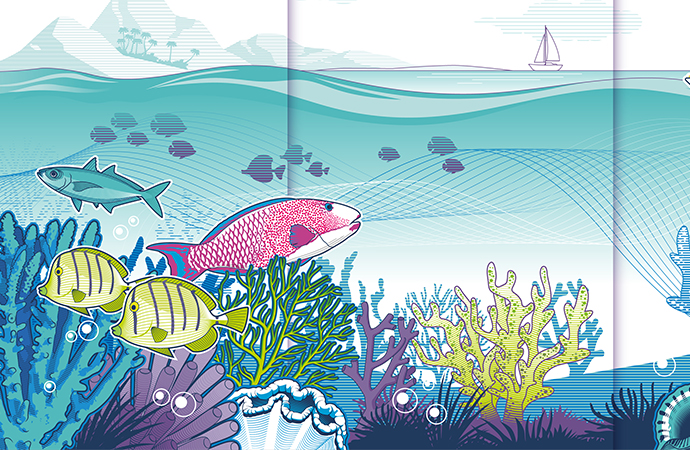

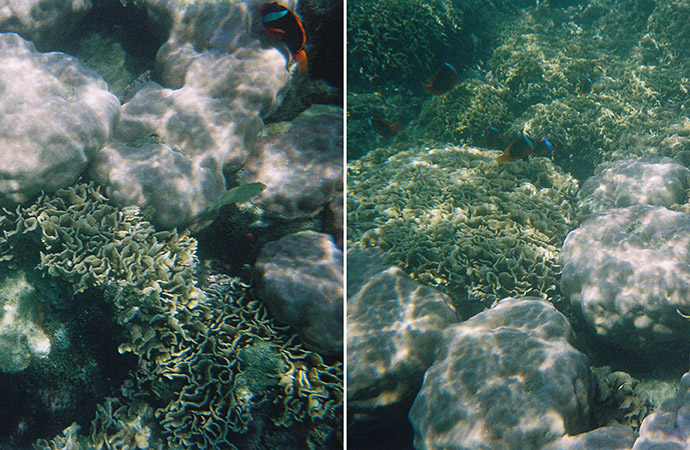

Les récifs coralliens, sous la pression croissante du changement climatique, subissent une dégradation alarmante. Ces écosystèmes abritent une biodiversité exceptionnelle et jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, fournissant des ressources à des millions de personnes. Leur déclin entraîne une diminution des services écosystémiques, compromettant les stocks de poissons et les moyens de subsistance des communautés côtières, tout en fragilisant les équilibres environnementaux globaux.

Article source :

Hughes et al. (2017) Coral reefs in the Anthropocene. Nature

Qu’est-ce que le projet PEPR ATLASea ?

Avant de s’intéresser à le définir, il est important de comprendre pourquoi il est important ! Les approches systématiques sont cruciales afin de dresser des inventaires de biodiversité, notamment pour obtenir des génomes. Le génome est comme une pelote de laine compacte dans le noyau des cellules, où chaque fil d’ADN porte des instructions qui codent le vivant. Séquencer un génome, c’est dérouler et enregistrer toutes ces informations.

Au niveau international, l’échelle génomique est en pleine activité, avec des nombreux projets globaux tels que :

C’est dans ce cadre, en tant que contribution dans ces initiatives plus générales, que la France a choisi de participer à l’effort international en lançant un PEPR (Programme et Équipement Prioritaire de Recherche). Ce dispositif français, dédié au financement de la recherche publique, s’inscrit dans le plan France 2030. Nous avons eu la chance d’être sélectionnés pour le programme ATLASea, dont l’objectif est de séquencer, sur une période de huit ans, le génome de 4 500 espèces marines de métropole et des territoires ultramarins.

Ce projet AtlaSEA est coordonné par Hugues Roest Crollius, chercheur au CNRS et Patrick Wincker, directeur du Génoscope. Le Génoscope est le centre national de séquençage qui s’est chargé il y a plus d’une vingtaine d’années du génome humain et qui est désormais largement tourné vers le séquençage de la biodiversité. Il y a également de nombreux partenaires qui viennent étayer ce projet, et qui unissent leurs forces afin d’explorer la biodiversité marine que l’on connaît encore mal.

Comment vous y prenez-vous pour construire cet Atlas ?

Le projet ATLASea s’articule en trois chevrons :

![]()

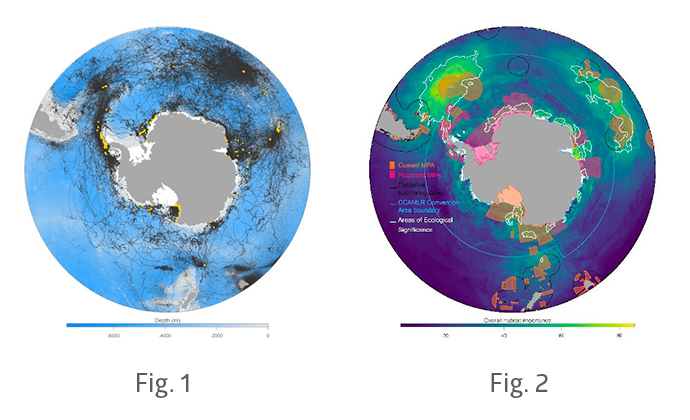

Nous nous concentrons exclusivement sur la biodiversité française, en échantillonnant tout au long de la Zone Économique Exclusive (ZEE). La carte ci-dessus montre l’étendue des données dont nous disposons actuellement. La majorité de ces données est concentrée le long des côtes, avec quelques radiales correspondant aux campagnes récurrentes de l’Ifremer pour évaluer les stocks halieutiques. En effet, pour le projet ATLASea nous nous appuyons sur des moyens à la mer existants, c’est-à-dire ceux des stations marines ainsi que ceux mobilisés par les campagnes Ifremer. Notre échantillonnage est structuré par l’exploration de divers gradients, tels que les zones de transition terre-mer ou encore les différents niveaux de préservation.

En métropole, nous prévoyons de séquencer 3 900 génomes, auxquels s’ajouteront 600 génomes issus des zones ultramarines. L’année dernière, nous avons déjà mené une campagne d’échantillonnage en Nouvelle-Calédonie, et je me prépare à partir pour les îles périphériques de la Guadeloupe. D’autres campagnes sont également prévues, notamment à Saint-Paul et Amsterdam, en Polynésie, à Mayotte… Autant de territoires fascinants que nous avons à cœur d’étudier.

Vous dites séquencer 4 500 espèces, est-ce que c’est beaucoup, ou en tous cas suffisant pour représenter la biodiversité marine ?

Effectivement, la question mérite d’être posée ! Le long des côtes métropolitaines, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) répertorie 13 600 espèces, dont plus des trois quarts sont des animaux. Le quart restant se compose de plantes (comme la posidonie de Méditerranée ou les algues vertes et rouges), de chromistes, de champignons, et de quelques unicellulaires. Nous souhaitons explorer chacune de ces lignées pour produire des génomes.

Le saviez-vous ?

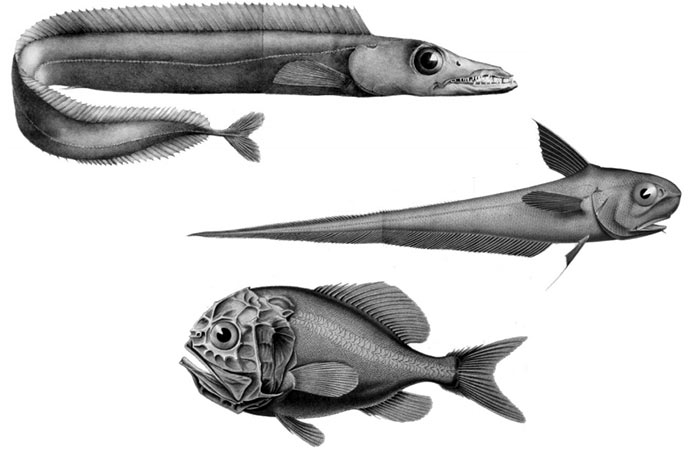

La biodiversité animale recouvre une grande diversité de groupes taxonomiques. Chez les organismes marins, les arthropodes sont le groupe le plus représenté, suivis par les mollusques, les annélides, et enfin les chordés, qui incluent les poissons. Lorsque l’on évoque la “biodiversité marine”, on pense souvent aux poissons, mais en réalité, il faudrait d’abord penser aux crevettes, aux vers et aux mollusques !

La vie est apparue dans les océans, et de nombreuses lignées ne se trouvent que dans le milieu marin. D’un point de vue phylogénétique, il est donc extrêmement intéressant pour nous de pouvoir produire des génomes pour chacun de ces grands groupes.

En définitive, nous travaillons, bien sûr, sur les groupes taxonomiques les plus représentés, mais nous veillons également à échantillonner au sein de chaque groupe pour refléter au mieux la diversité du vivant.

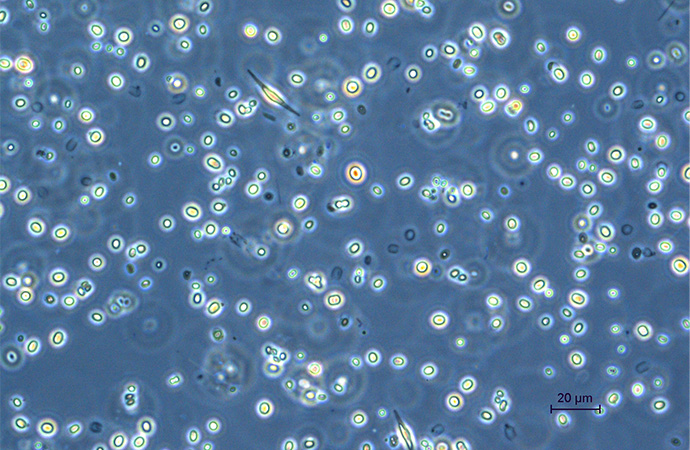

Concrètement, comment se passe la récolte de données sur le terrain ?

Nous allons chercher les organismes sous l’eau soit en plongée soit à l’aide d’engins tels que des dragues de 80 cm, puis nous les ramenons à terre où nous avons mis en place une chaîne de tri. Les échantillons ramenés sont fractionnés par classe de taille à l’aide d’une série de tamis. Chaque fraction de taille est triée par grand phylum puis les taxonomistes identifient les spécimens le plus finement possible. Ensuite chaque spécimen vivant est photographié, afin de conserver une information sur ses couleurs avant d’être conservé dans l’alcool qui les fait disparaître. Nous nous attachons donc à documenter toutes ces étapes.

Pourriez-vous nous donner un exemple de toute cette chaîne de procédés, de la capture sur le terrain jusqu’à la mise en ligne du génome ?

Bien sûr ! Je vous invite à me suivre à travers le parcours de la praire Venus verrucosa, un mollusque bivalve, et première espèce intégrée dans le projet ATLASea.

Source : Dominique Horst

En avril 2022, ce spécimen a été récolté sur le terrain, à la station marine de Roscoff. Après la récolte, une phase d’identification a eu lieu avec le soutien de notre réseau de taxonomistes (pour la praire, cette étape n’était pas trop complexe). Ensuite est venu le séquençage du génome. Comme le séquençage est une initiative internationale, nous devons d’abord vérifier que la praire n’est pas déjà en cours de séquençage dans un autre projet. Il s’est avéré qu’elle faisait partie des espèces d’intérêt pour le projet Darwin Tree of Life, mais comme nous avons été les premiers à la collecter, nous avons pu lancer notre propre séquençage.

Les spécimens ont été photographiés, puis le Génoscope a pris le relais. Les tissus ont été prélevés avec soin pour éviter toute contamination, puis l’ADN a été conservé à l’aide de la technique de congélation rapide (“flash freezing”). Cette méthode, qui consiste à plonger le spécimen dans de l’azote liquide et à le conserver à -80°C permet d’éviter la dégradation de l’ADN. Les tissus de cette praire ont ensuite été analysés avec différentes techniques de séquençage en parallèle pour établir son génome de référence. L’objectif est d’obtenir la carte chromosomique complète de chaque séquence, en utilisant la technique HiC, ainsi qu’une grande profondeur de séquençage pour garantir la précision des données. Pour annoter les génomes et comprendre la fonction des gènes, la méthode la plus efficace est d’extraire et séquencer l’ARN. Au total, au moins quatre séquençages différents sont réalisés en parallèle pour chaque spécimen.

Et voilà, notre praire est désormais le premier génome entièrement séquencé du projet ATLASea ! Elle est désormais répertoriée sur un tableau de bord public (ici !), où l’on peut retrouver le génome obtenu, ainsi que visualiser une carte de distribution de l’espèce, semblable à celles produites par le GBIF (Global Biodiversity Information Facility, soit le Système mondial d’information sur la biodiversité).

Ok j’ai compris, séquencez-les tous ! C’est bien beau, mais les séquencer pour quoi faire ?

Ce projet nous permet de plonger au cœur de la taxonomie, un enjeu majeur pour la recherche. Aujourd’hui, environ 250 000 espèces ont été découvertes dans le milieu marin, et chaque année, en moyenne, 2 700 nouvelles espèces s’ajoutent à cette liste. On estime que la biodiversité marine encore inconnue est aussi vaste que celle des milieux terrestres. Ainsi, on évalue qu’il reste environ 80 % de la biodiversité marine à découvrir.

Au-delà de l’intérêt taxonomique, cette vaste banque de données génomiques que nous construisons peut avoir de multiples applications, comme en phylogénomique ou encore en génomique comparative. Dans le cadre des PEPR, l’ANR va lancer des appels à projets thématiques que nous avons choisi d’articuler autour de deux axes :

Tant de possibilités intéressantes en perspective !

![[Biodiversité, une coordination européenne et internationale] (Re)découvrez l’Ipbes](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/11/ipbes-11.png)

À quelques jours de sa 11e plénière et de la sortie de 2 nouveaux rapports : l’Ipbes !

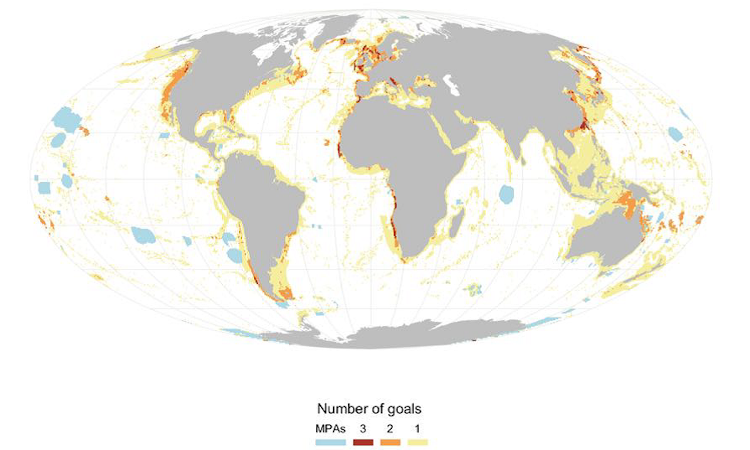

Face à cette urgence, un constat s’impose : il est impératif de protéger la biodiversité marine. Dans ce contexte, la création d’aires marines protégées (AMP) est devenue une priorité mondiale. Toutefois, leur efficacité à protéger durablement la biodiversité reste une question complexe, soulevant des interrogations sur leur mise en place, leurs statuts et leurs impacts réels. Embarquons ensemble pour un périple au fil de l’eau, à travers des articles scientifiques publiés récemment et issus, pour la plupart, de travaux permis par la FRB à travers son Cesab.

![[Aires marines protégées] Des rares opportunités cartographiées à l’échelle globale](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/04/mouillot_parc_marin_cap_course-scaled.jpeg)

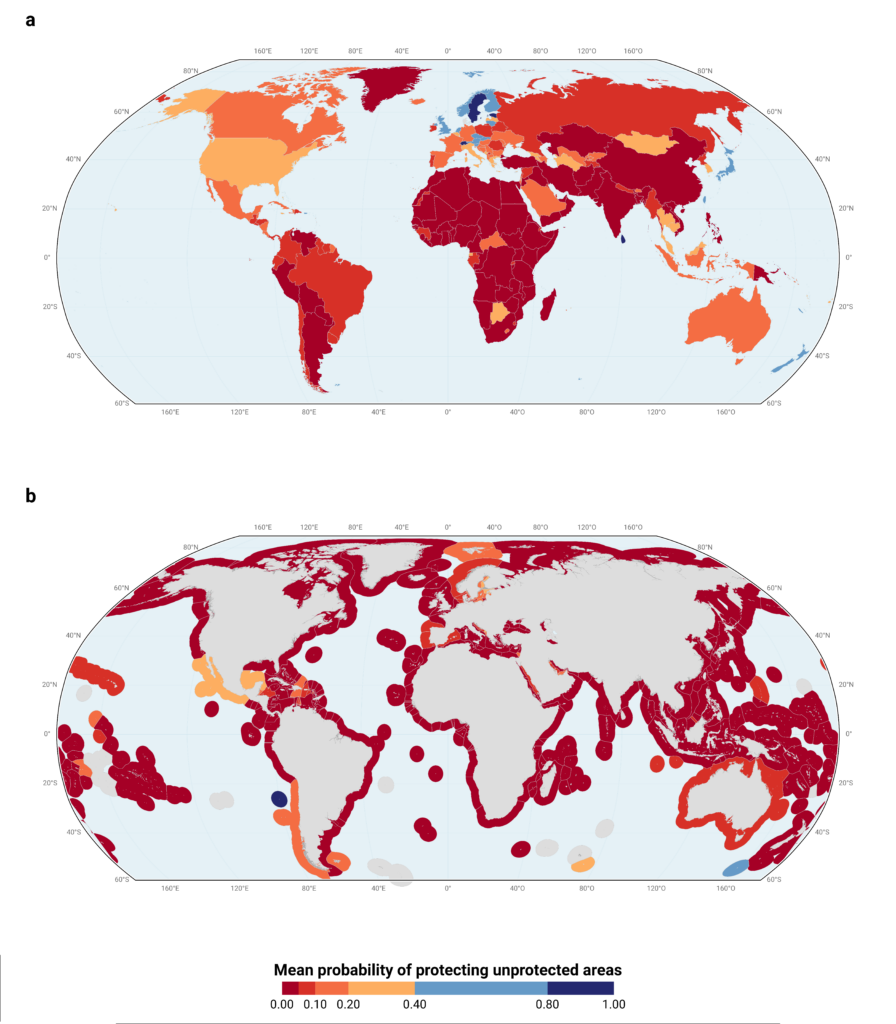

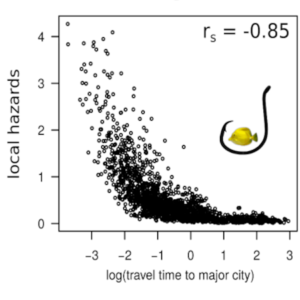

Les facteurs socio-économiques ayant plus d’influence que les facteurs environnementaux dans la mise en place des aires protégées, identifier les zones favorables et défavorables à l’implémentation de nouvelles aires protégées en tenant compte de ces critères permettra une stratégie de conservation plus réaliste et efficace.

Pour obtenir ces cartes d’opportunités et de contraintes locales en conservation, le groupe de chercheurs comprenant des scientifiques de l’Université de Montpellier, de l’EPHE-PLS, du CNRS et du CEA a divisé la surface du globe en près d’un million de cellules de 10 x 10 km. Pour chacune de ces cellules ils ont obtenu des données relatives à des facteurs environnementaux mais aussi socio-économiques, en se basant sur plus de 18 bases de données mondiales différentes. Ces données ont servi à construire un modèle prédictif qui estime la probabilité qu’une zone du globe soit protégée en fonction des différents facteurs étudiés, qu’ils soient environnementaux (température, altitude, précipitations par exemple) ou socio-économiques (PIB, indice de développement humain, présence d’ONG locales etc.).

Même sans information sur la biodiversité d’une zone, il est possible d’inférer de manière très fiable la probabilité de présence d’une aire protégée en n’utilisant qu’un petit groupe de facteurs socio-environnementaux. Les facteurs socio-économiques montrent même une plus grande importance que les facteurs environnementaux dans ces modèles prédisant la mise en place de futures aires protégées. Par exemple l’indice de développement humain et le nombre d’ONG favorisent la présence d’aires protégées terrestres alors qu’en mer l’accessibilité et la dépendance aux stocks de poissons sont les principaux obstacles de blocage à la mise en place de nouvelles aires marines protégées.

Ce modèle a ensuite été utilisé pour cartographier les zones où les besoins en conservation des vertébrés (poissons, mammifères et oiseaux) sont les plus urgents mais aussi celles où les facteurs socio-économiques limiteraient ou favoriseraient la mise en place d’une aire protégée.

Pour aller + loin

Quid du devenir des zones de conservation prioritaires mais qui cumulent également les critères socio-économiques défavorable au statut d’aires protégées ? Bien souvent, les enjeux sociaux-économiques et les besoins des populations locales sont indissociables de la mise en place d’aires protégées. Ainsi, en Afrique et en Asie, certaines zones à haute valeur de conservation restent impossibles à protéger, face aux enjeux liés à l’utilisation des ressources naturelles. Implémenter les facteurs socio-économiques s’avère donc primordial pour optimiser la mise en place des zones de protection, dont les décisions actuelles se concentrent majoritairement sur les facteurs environnementaux qui influencent la biodiversité. Encore une preuve qu’assurer des conditions sociales et économiques minimales est un prérequis pour la mise en place de stratégies de conservation efficaces et durables.

Aux acteurs et décideurs politiques maintenant de prendre pleinement la mesure des actions nécessaires pour parvenir à l’objectif de 30% d’aires protégées d’ici à 2030.

Cette étude est le fruit d’un travail collaboratif animé par la FRB et son Cesab (Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité) au sein des groupes Pelagic et Parsec. Ce travail a été permis grâce aux financements de la ZSL, du WWF, de l’Université de Montpellier et aux Cesabbatic de Jessica Meeuwig et Tom Letessier.

![[Biodiversité, une coordination européenne et internationale] (Re)découvrez la CDB](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2024/10/Logo-CDB.jpg)

Premier arrêt sur image, à quelques semaines de la Cop16 : vous reprendrez bien un peu de CDB ?

Derrière le terme de finance durable s’affiche l’ambition d’une finance qui intègre dans ses logiques les défis environnementaux et sociaux. En reprenant les concepts de l’Ipbes portant sur les changements transformateurs, il s’agit de combiner amélioration du bien-être humain et respect des limites planétaires, notamment maintien et restauration de la biodiversité. En cela, la finance a un rôle majeur dans le devenir des systèmes de production, économiques, en relation avec l’ensemble des parties prenantes.

La finance durable doit en particulier contribuer à optimiser le potentiel de solutions fondées sur la nature, se préoccuper de l’intégrité des écosystèmes, à soutenir les pratiques les moins impactantes et son corollaire, ne plus soutenir les pratiques les plus destructrices, avec des mécanismes de financement innovants. Les crédits biodiversité en sont un exemple, intégrés dans le Cadre mondial de la biodiversité, en particulier au sein de la cible 19 dédiée à l’augmentation sensible et progressive des ressources financières permettant la mise en œuvre des stratégies et plans d’action nationaux pour la diversité biologique. Ils sont d’ailleurs à l’ordre du jour de la 16e Conférence des Parties (Cop16) de la Convention pour la diversité biologique (CDB) d’octobre 2024.

Adopté en décembre 2022 dans le cadre de la Cop15 de la Convention sur la diversité biologique, le Cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal vise à inverser la tendance de déclin du vivant d’ici 2030. À travers 4 objectifs et 23 cibles, il définit les pistes d’action :

Crédits ou certificats biodiversité : de quoi parle-t-on ?

Les crédits biodiversité ont été définis comme un instrument financier qui représente une unité certifiée, mesurée et fondée sur des preuves de résultat positif en matière de biodiversité, durable et additionnel par rapport à ce qui se serait produit autrement (d’après BCA, 2024). Cette définition nécessite d’être adaptée ou précisée en fonction des cas d’usages des crédits : par exemple la conservation ou la restauration.

Pour éclairer la mise en place de ce type de mécanisme, la FRB, le MNH et Carbone 4 ont publié un rapport sur les risques et opportunités associés aux certificats biodiversité. Le terme certificat est lié à un gain positif constaté pour la biodiversité. Il nécessite un processus de certification (non abordé dans le cadre du programme de recherche présenté ci-après).

Les marchés volontaires de crédits biodiversité sont en cours de développement. Sur le plan international, ils font l’objet d’une attention politique croissante.

Un programme de recherche sur les certificats biodiversité

Le MNHN, la FRB et Carbone 4 ont lancé en novembre 2023 un programme de recherche sur les certificats biodiversité.

L’économie moderne et ses dogmes jouent un rôle majeur dans l’effondrement de la biodiversité.

Dans une opinion publiée sur le site de la FRB en juin 2020, le chercheur Harold Levrel préconisait de passer d’une “économie de la biodiversité” à un “projet économique de conservation de la biodiversité”. Il recommandait que les objectifs légaux de conservation de la biodiversité soient envisagés comme le point de départ des réflexions en matière de transition écologique des secteurs économiques.

Dans ce nouveau contexte, un acteur économique “emprunte” à la biodiversité – qui est un bien commun – de quoi développer ses activités et doit se préoccuper des modalités de “remboursements” de ces “emprunts”. Au-delà de la “nécessité d’une certaine refonte” des outils de régulation et d’évaluation économique selon Harold Levrel, ce changement de paradigme impose aussi la recherche de nouveaux mécanismes financiers comme les certificats biodiversité. Ces derniers peuvent présenter des risques et des opportunités et doivent faire preuve d’une gouvernance adéquate.

Pour fiabiliser le mécanisme, le programme de recherche FRB-MNHN-C4 sur les certificats biodiversité comprend deux volets complémentaires :

Plus précisément, cet axe s’intéresse à l’évaluation des gains biodiversité obtenus par des pratiques favorables à la biodiversité. La méthode est basée sur l’hypothèse que, sur la base du partage de leur expertise en matière de biodiversité, des chercheurs peuvent aboutir à un consensus pour interclasser des pratiques favorables à la biodiversité et leur affecter un gain biodiversité. La méthode est donc basée sur une taxonomie des pratiques pour un socio-écosystème donné et la possibilité d’affecter à chacune de ces pratiques un gain biodiversité relatif attendu.

Le livrable de ce programme de recherche sera une grille de référence des gains biodiversité attendus associés à chacune des pratiques identifiées pour deux socio-écosystèmes test : les écosystèmes agricoles et les écosystèmes forestiers en milieu tempéré.

Un projet favorable à la biodiversité est décomposé en une somme de pratiques bénéfiques par socio-écosystème.

La FRB a réalisé une revue de la littérature scientifique sur les risques et opportunités qui découlent de la mise en place d’un mécanisme de crédits ou certificats biodiversité. Cette revue a été intégrée à un travail plus global, publié en septembre 2024, afin de pouvoir être communiqué à la Cop16 de la CDB.

L’approche scientifique contribue ainsi à une meilleure compréhension de ces mécanismes, dans la perspective de mettre en œuvre des crédits biodiversité qui contribuent de façon crédible et significative aux objectifs globaux pour la biodiversité, tout en étant juste sur le plan socio-économique.

Focus sur les principaux risques (et opportunités) :

Ces valeurs doivent nous aider à percevoir que nous sommes des acteurs parmi d’autres, dans des systèmes écologiques d’une grande diversité et complexité ; elles doivent nous aider à distinguer les enjeux et finalités associés aux « contributions matérielles » de la nature, résolument anthropocentrées, le plus souvent développés aux dépens des écosystèmes naturels et de la biodiversité sauvage. Ces valeurs doivent nous servir à percevoir les enjeux et finalités associées aux « contributions régulatrices » comme la régulation du climat, la pollinisation, le contrôle biologique, etc. des écosystèmes « naturels » tels que les forêts et les zones humides, qui eux sont au bénéfice aussi bien des humains que de la biodiversité sauvage. Intégrer cette diversité de valeurs doit nous permettre de mieux penser la question de la fin et des moyens. Se préoccuper des « contributions régulatrices » et des « contributions immatérielles » de la nature peut ainsi être une fin en soi, une façon de préserver le bien-être humain. Cette préoccupation peut aussi être un moyen au service d’une autre finalité : la protection de la biodiversité sauvage. L’ambiguïté de l’ambition a des avantages, en permettant de bâtir des consensus plus solides, entre des parties prenantes qui envisagent la nature de manières fort différentes, d’étroitement utilitariste à transcendantale.

· S O M M A I R E ·

·

À travers divers contextes pour la biodiversité, utilisation durable, conservation, protection et restauration de la biodiversité, ce numéro montre la manière dont les valeurs de la nature, leur diversité, sont embarquées dans nos vies, ouvrant de nouvelles perspectives

·

· T R A N S M E T R E P A R L ‘ I M A G E ·

Le dessin, qu’il soit scientifique ou artistique, intrigue, interpelle et rassemble. Lors d’expéditions, il est à la fois vecteur de connaissances scientifiques et source d’échanges entre chercheurs, artistes et populations locales. Il favorise les liens autour des savoirs et usages traditionnels. Par ces différentes illustrations, les artistes naturalistes Delphine Zigoni et Julien Norwood partagent leurs rencontres lors d’une expédition menée en Guyane française en 2021. Cacaoyer, bois-canon et arouman, à travers ces trois plantes emblématiques, ils dévoilent les pratiques et usages des habitants rencontrés. Les liens que les populations locales entretiennent depuis toujours avec l’environnement, dans lequel humains et non-humains cohabitent, sont des exemples de savoirs traditionnels, où l’usage durable favorise la protection de la biodiversité.

· F A V O R I S E R L E L I E N E N T R E C H E R C H E U R S & A R T I S T ES ·

Les chercheurs et chercheuses

Didier Bazile, chercheur au Cirad et membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Arnaud Béchet, directeur de recherche à la Tour du Valat · Aurélien Besnard, directeur d’études de l’école pratique des hautes études au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive · Yoann Bressan, chargé de recherche à l’Office français de la biodiversité (OFB) · Denis Couvet, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Géraldine Derroire, chercheuse au Cirad · Philippe Grandcolas, directeur adjoint scientifique de l’Institut écologie et environnement (Inee) du CNRS · Bruno Hérault, chercheur au Cirad · Florence Pinton, professeure de sociologie à AgroParisTech · Camille Piponiot, chercheuse au Cirad · Xavier Poux, ingénieur agronome et docteur en économie rurale · Catherine Sabinot, docteure en ethnoécologie au Museum national d’Histoire naturelle · Plinio Sist, directeur d’unité au Cirad · Hélène Soubelet, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité · Virginie Maris, chargée de recherche CNRS au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (Cefe)

/

Les artistes

Julie Borgese · Julien Norwood · Melody Ung · Delphine Zigoni

Les travaux menés par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), notamment à travers son Centre de synthèse et d’analyse sur la biodiversité (Cesab), apportent de multiples éclairages pour une meilleure compréhension de la manière dont les espèces s’adaptent aux changements globaux, des zones à haut potentiel de protection, mais aussi des enjeux de gouvernance (pouvoir, justice, impacts et efficacité des mesures, etc.), de la place des parties prenantes, etc.

Retour sur les derniers articles publiés ces dernières semaines dans des revues scientifiques majeures (Nature Ecology and Evolution, Proceedings of the National Academy of Science (Pnas), One Earth, etc.), offrant un regard pluriel afin de mieux comprendre le présent, préparer l’avenir et affiner la définition des efforts nécessaires à la réussite des défis de la transition écologique.

L’imidaclopride est l’insecticide de la famille des néonicotinoïdes le plus utilisé au monde. Commercialisé en France depuis 1991, il a progressivement été interdit par l’Union européenne (UE) et pour toutes cultures en 2018. Il a depuis fait l’objet de dérogations, notamment pour les cultures de betteraves sucrières, et son interdiction continue d’être contestée par plusieurs syndicats agricoles. Quand et où a-t-il été utilisé en France ? C’est ce que révèle une étude parue en juin dans la revue Science of the Total Environment, première étape d’un projet qui vise à mieux comprendre l’impact de l’imidaclopride sur la biodiversité.

Lire l’article :

Un des axes d’action de l’Union européenne pour réduire ses émissions de carbone consiste à renforcer le recours au transport fluvial par voies navigables intérieures (fleuves, rivières, canaux). Le transport de marchandises par bateau émet en effet moins de carbone que par la route. Or le développement des infrastructures nécessaires modifie les caractéristiques éco-morphologiques des cours d’eau douce avec de sérieux risques sur leur biodiversité. Dans un contexte de déclin avéré de la biodiversité, une telle mesure ne peut être mise en œuvre sans que ses impacts ne soient compris ni que des solutions pour limiter les pressions exercées ne soient pensées en accord avec les objectifs et cibles du Cadre mondial pour la biodiversité. C’est sur ce sujet que travaille depuis 4 ans un groupe de chercheurs et chercheuses internationaux dont les résultats sont sortis en mai dernier dans la revue Nature Ecology and Evolution.

Lire l’article :

Du fait du changement climatique et de l’augmentation globale des températures, la distribution des surfaces gelées (glace, neige, pergélisol) régresse à un rythme effréné sur terres et dans les océans. Ceci n’est pas sans conséquence sur la biodiversité et ses réponses adaptatives sont encore mal connues. Or, mieux comprendre ces réponses s’avère indispensable pour mieux anticiper le devenir de la biodiversité et de nos sociétés. Ces dernières semaines, trois papiers majeurs sont parus à ce sujet dans des revues scientifiques (Nature Reviews Earth & Environment, Proceedings of the National Academy of Science, Global Change Biology) : le fruit d’un travail conséquent mené par un consortium de 23 chercheurs et chercheuses de 8 nationalités différentes, réunis au sein du groupe FRB-Cesab Bioshifts.

Lire l’article :

Protéger les océans est une nécessite environnementale mais rencontre d’énormes difficultés sociales, politiques, de justice, etc. Réunissant 23 scientifiques de 12 nationalités différentes, le projet de recherche Blue justice, financé par la FRB au sein de son Centre de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité (Cesab), propose un cadre de réflexion pour identifier et lever ces asymétries qui constituent des entraves à la justice environnementale. Dans une étude parue en mai dernier dans la revue Nature Ecology and Evolution, le groupe propose trois pistes d’amélioration : réduire les asymétries de pouvoirs en matière d’accès à la biodiversité et aux services écosystémiques, rapprocher politiques publiques et pratiques, développer les capacités d’anticipation et de scénarisation.

Lire l’article :

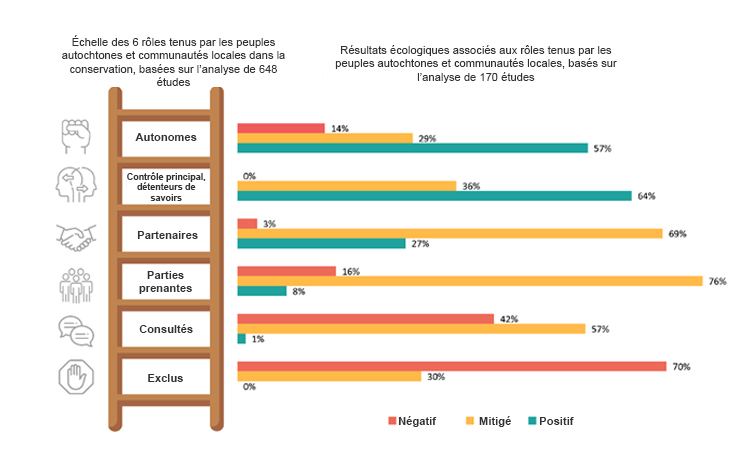

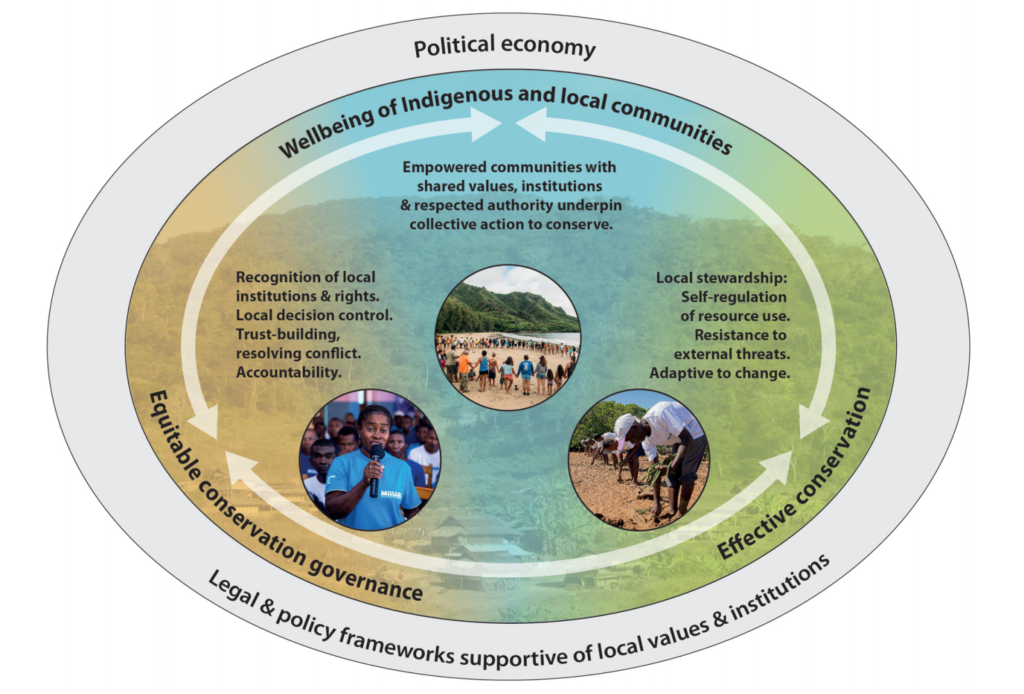

Face au déclin de la biodiversité, les efforts de conservation se multiplient dans le monde entier et des études récentes rassurent quant à leur efficacité pour ralentir le déclin voire améliorer l’état de la biodiversité (Langhammer et al., 2024 dans Science). Cependant, la plupart des évaluations se concentrent uniquement sur les mesures écologiques, sans tenir compte ou très peu de la manière dont les projets sont construits, et des implications politiques et sociales de la conservation. Comment les peuples autochtones et communautés locales sont impliqués dans la conservation ? Comment leur influence, leurs connaissances et leurs actions contribuent au succès des projets ? Face aux manques de connaissances, ce sujet fait aujourd’hui débat dans le monde de la conservation. Un groupe de chercheurs et chercheuses internationaux, dont plusieurs membres de la Commission des Politiques environnementales, économiques et sociales de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), se sont réunis pendant plusieurs années au sein du Centre de synthèse et d’analyse de la biodiversité, le Cesab de la FRB. En mai 2024, ils publient une importante étude dans One Earth, s’appuyant sur près de 650 articles scientifiques. Ils apportent ainsi une meilleure compréhension de ce qui fonctionne le mieux, pour les humains et pour la nature et appellent à un changement profond en faveur d’une justice sociale et d’une gouvernance équitable.

Lire l’article :

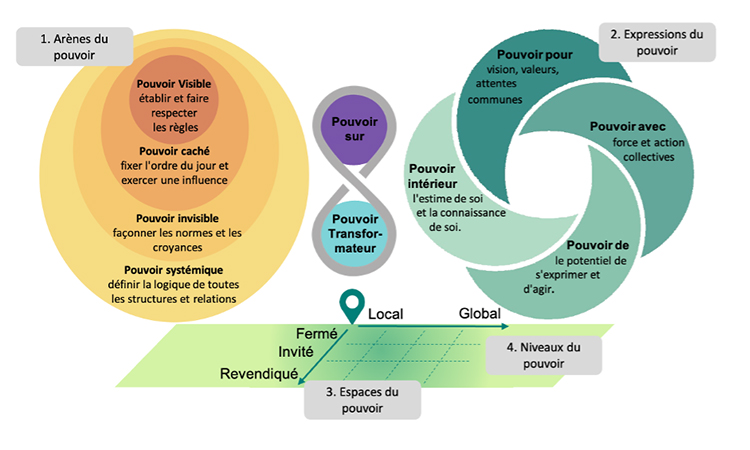

La complexité des enjeux de conservation de la biodiversité a conduit à un engagement accru des parties prenantes par le biais de processus participatifs, mais souvent sans que l’on comprenne clairement comment ou si ces processus conduisent effectivement à de meilleurs résultats en matière de biodiversité. Depuis 2021, les membres du projet FRB-Cesab PowerBiodiv tentent de mieux comprendre comment les multiples dimensions du pouvoir imprègnent ces processus et peuvent conduire à leur amélioration dans un objectif de conservation de la biodiversité. Une quinzaine de chercheuses et chercheurs internationaux mettent ainsi en commun leurs expertises en science politique, sociologie, biologie de la conservation, géographie, facilitation, gestion de conflits, écologie et anthropologie. À la suite de la publication de certains de leurs résultats dans la revue People and Nature, rencontre avec Lou Lecuyer, post-doctorante au Cesab de la FRB sur ce projet.

Lire l’article :

Environ 20 000 observations de communautés de poissons et de macro-invertébrés d’eau douce sur 32 ans ont été combinées avec des données sur le trafic intérieur en eau douce et les infrastructures de navigation (ports, écluses, canaux) pour mieux comprendre l’impact de la navigation sur la biodiversité. Ce colossale travail de synthèse a été mené grâce au projet de recherche Navidiv, financé par la FRB à travers son Centre de synthèse et d’analyse de données sur la biodiversité (Cesab). Les résultats attestent de l’impact du trafic fluvial sur la biodiversité. Deux conséquences en particulier ressortent, à savoir :

Ces conséquences affectent particulièrement les populations d’espèces rares et celles vivant et se reproduisant dans le lit des rivières. Il ressort également de cette étude que le trafic s’avère être un indicateur pour la biodiversité beaucoup plus important que les infrastructures de navigation, en faisant ainsi l’aspect le plus important du secteur de la navigation à prendre en compte en ce qui concerne les coûts liés à la biodiversité.

Outre ces relations entre navigation et biodiversité, les chercheurs et chercheuses se sont demandé si la pression exercée par le transport fluvial sur la biodiversité était amplifiée dans les paysages modifiés par les humains. Dans les paysages largement anthropisés (milieux urbains, terres agricoles par exemple), l’impact négatif du transport fluvial est fortement amplifié pour les communautés de poissons. La diminution de la diversité taxonomique et des traits est plus prononcée dans les zones où la couverture urbaine et agricole est plus importante. D’autre part, les effets négatifs liés aux canaux et cours d’eau redressés sont plus marqués dans les zones où la forêt riveraine a disparu.