Un petit animal pour penser grand : pourquoi s’intéresser aux escargots ?

Quand on pense escargot, on pense à celui dans le jardin après la pluie, ou bien à celui dans les assiettes. Pourtant, les escargots d’eau douce sont des organismes fascinants : il existe une immense diversité d’espèces, de formes de coquilles et de modes de vie. Mais surtout au niveau scientifique, ils sont un exemple parfait d’espèces à la croisée entre invasions biologiques, changement climatique et même santé humaine (et oui !) ce qui les rend particulièrement intéressants à étudier.

Tu évoques leur rôle dans la santé humaine : peux-tu nous en dire plus ?

C’est un aspect méconnu : les escargots d’eau douce sont les troisièmes animaux les plus mortels pour l’humain, derrière les moustiques et les serpents. Leur responsabilité vient du fait qu’ils servent d’hôtes intermédiaires à certains parasites, notamment ceux de la schistosomiase et de la fasciolose.

- La schistosomiase, par exemple, touche entre 150 et 240 millions de personnes chaque année. Le parasite passe par l’escargot avant d’infecter les humains au contact de l’eau. À Perpignan, un laboratoire associé a travaillé sur des lignées d’escargots résistantes à ce parasite. Nous avons mis en évidence une fécondité plus faible chez les lignées résistantes. Cette association est compatible avec l’hypothèse d’un compromis entre immunité et reproduction, bien que d’autres mécanismes puissent également intervenir.

- La fasciolose, elle, touche surtout le bétail. Elle entraîne des pertes économiques considérables, de plusieurs milliards d’euros par an, car touchant la production de lait, de viande ou de laine. Les différences de prévalence selon les régions sont directement liées à la présence locale des espèces d’escargots vectrices.

![]()

Crédit photo : Marco Fernandes, Unsplash

Ces études illustrent le concept du One Health : la santé humaine, animale et environnementale sont profondément liées.

Tu parlais également d’invasions biologiques. Vu la vitesse à laquelle les escargots se déplacent, on imagine mal qu’ils puissent aller bien loin ! Comment se dispersent-ils exactement ?

Les escargots voyagent bien plus que ce que l’on peut penser. De manière “naturelle”, ils peuvent se faire transporter aux pattes d’oiseaux. Cependant leur mobilité est surtout due à l’aquariophilie qui transporte de nombreuses espèces. Cela amène de nouvelles problématiques pour la santé des écosystèmes avec l’introduction d’espèces exotiques envahissantes comme Physa acuta, qui modifient les équilibres locaux et peuvent réactiver des cycles de maladies.

![]()

Physa acuta et un poisson tétraodon en aquarium.

Dans certaines régions, ces introductions ont favorisé la réémergence de la fasciolose, maladie dont on parlait précédemment. Dans d’autres, les espèces locales, confrontées à ces compétitrices, modifient rapidement leur cycle de vie : elles se reproduisent plus vite, vivent moins longtemps, ou se déplacent vers d’autres habitats.

Ces réponses rapides montrent à quel point les organismes aquatiques réagissent finement et rapidement aux pressions biologiques.

Ok pour la santé humaine, les invasions biologiques… et qu’est-ce qui rend les escargots particulièrement intéressants à étudier par rapport au changement climatique ?

Certaines espèces d’escargots, comme Galba truncatula, une espèce vectrice de la fasciolose, vivent désormais dans des habitats plus temporaires, soumis à des assèchements saisonniers. En effet, le changement climatique modifie la disponibilité et la “temporalité” de l’eau douce.

![]()

Crédit photo : Carlett Badenhorst, Unsplash

Les études montrent que ces escargots adaptent leurs traits de vie : ils sont plus grands et plus résistants à la dessiccation (élimination de l’humidité de leur corps). Même avec une faible diversité génétique, ils parviennent à ajuster leur physiologie à la variabilité climatique.

Ce type de plasticité constitue un signal d’alerte pour les gestionnaires : les cycles de transmission et la distribution des parasites pourraient déjà être influencés par les modifications climatiques en cours.

Les escargots apparaissent comme des indicateurs précoces de transformations écologiques associées au changement climatique, parfois détectables à l’échelle locale avant qu’elles ne deviennent visibles à plus grande échelle.

En prenant les escargots comme modèles, que peuvent-ils nous apprendre concrètement ?

Ce sont des modèles complexes. Climat, invasion, polluants, économie, santé … Aucun de ces phénomènes n’agit de manière isolée. Le climat influence la reproduction des escargots ; les espèces invasives modifient les cycles parasitaires ; les polluants (comme les microplastiques) perturbent les interactions entre hôtes et parasites … Toutes ces interactions illustrent la nécessité d’emprunter des approches intégrées et transdisciplinaires.

Pour les entreprises et les collectivités cela éclaire plusieurs axes stratégiques :

- La gestion durable de l’eau : les escargots comme bioindicateurs de la qualité des milieux.

- La surveillance sanitaire : la détection précoce des risques zoonotiques liés à l’eau.

- L’évaluation des impacts climatiques : comprendre les réponses biologiques à la variabilité hydrologique.

- La prévention des invasions : la gestion des flux d’espèces dans les activités liées à l’aquaculture, aux plantes aquatiques ou à la restauration écologique.

Petits mais importants : les escargots comme sentinelles du Nexus (i.e. climat, eau, biodiversité, alimentation, santé) ?

Sous leur apparente lenteur, les escargots d’eau douce condensent les grandes dynamiques de la planète : les relations entre eau, santé, biodiversité, climat et activités humaines.

Les comprendre, c’est anticiper les transformations des écosystèmes et orienter les stratégies de durabilité et de gestion du vivant. Là où il n’est possible d’y voir que de simples mollusques, j’y vois des alliés précieux pour penser les équilibres du futur !

![[Revue de presse] Un retour timide mais réel des oiseaux insectivores dans nos campagnes depuis l’arrêt des néonicotinoïdes en France](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2025/11/Blackcap_Sylvia_atricapilla_male.png)

![[Appel à expert(e)s] Quelles pratiques sont les plus favorables à la biodiversité ? Votre expertise est requise !](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2025/05/photo-certificats.jpg)

![[Communiqué] Protéger l’océan pour résoudre conjointement les crises du climat, de l’alimentation et de la biodiversité](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2021/03/Photo_CP_web.png)

![[#ScienceDurable] Ce mois-ci, la campagne s’intéresse à la thématique “agriculture et biodiversité”](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/12/FRB-biodiversite-agriculture.jpg)

![[Appel à projets] L’appel FRB-Cesab à revues systématiques est prolongé jusqu’au 9 septembre](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/05/aap-revue-systematique.jpg)

![[Communiqué] Les plantes adventices au service de l’agriculture : pourquoi sont-elles essentielles et comment les protéger ?](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2020/07/Sabrina_Gaba_CP_site.jpg)

![[Appel à projets – Ecophyto2+]](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/AAp-Ecophyto-2.jpg)

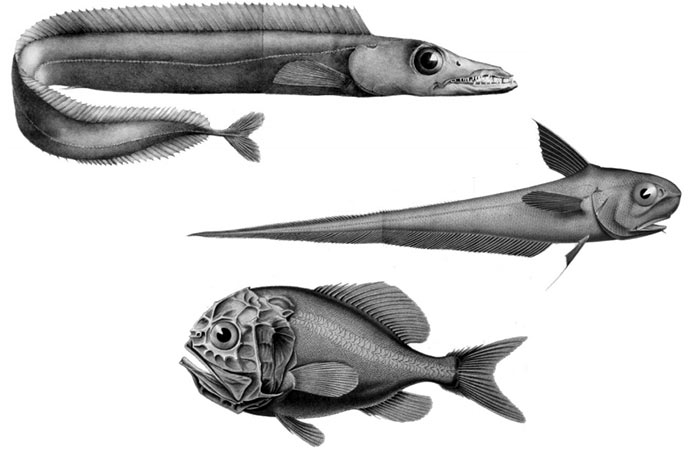

![[DCSMM] 3 minutes pour comprendre l’état écologique des espèces halieutiques commerciales pêchées dans les eaux métropolitaines](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/05/DCSMM-3-Eric-Foucher.jpg)

![[Synthèse] Devons-nous choisir entre nourrir l’humanité et protéger la nature ?](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/03/2018-11_Synthese_ModelesFuturs.jpg)

![[Journée FRB 2018] Consultez les actes](https://www.fondationbiodiversite.fr/wp-content/uploads/2019/03/JFRB_2018_Affiche.jpg)